Correspondencia sobre Sirât · Correo 1: Manuel

- Manuel Hevia Carballido

- 10 jun 2025

- 8 Min. de lectura

Actualizado: 1 sept 2025

AVISO SPOILERS

No se aconseja en absoluto leer esta correspondencia sin haber visto Sirât de Oliver Laxe,

está cargada de destripes importantes de la trama y tono de la película.

Manuel, 10 de junio - ¿La crueldad necesaria?

Iker, Xabi, como sabéis, por fin, vi ayer Sirât, el nuevo largometraje del cineasta gallego Oliver Laxe. Lo hice con unas expectativas altísimas tras la recepción que el filme cosechó en la pasada edición del festival de Cannes, donde se alzó con el Premio Especial del Jurado (ex aequo con la también muy esperada para mí cinta alemana Sound of falling de Mascha Schilinski), dirigido por la actriz francesa Juliette Binoche. Y lo hice también con mucha información sabida sobre la película, a raíz de las píldoras de información que soltaban intermitentemente las críticas y crónicas que leí o vi: que si codeaba con el cine bélico; que si sus momentos de tensión podrían recordar a El salario del miedo de Clouzot; que si había un progresivo acercamiento entre el personaje de Sergi López y la troupe de raveros que, en principio, parecían mostrar modelos vitales incompatibles y en confrontación; que si la tragedia azotaba en la mitad de la película, haciendo avanzar el metraje hacia un terreno de impúdica crueldad; o, sobre todo, que si, en un momento dado de la cinta, un campo de minas explotaba para desgracia de los protagonistas.

Concibo la experiencia cinematográfica como un encuentro entre un espectador -con sus premisas analíticas, filias y fobias adquiridas, referentes, conocimiento personal, sistema de significación o expectativas generadas- y una obra fílmica, una alteridad, entendida como si tuviera una intención por sí misma (lo que no quiere decir que objetivamente la tenga), como si dijera o transmitiese algo más o menos determinado o cerrado en referencia a su propia coherencia contextual (reconozco en esta formulación, la influencia del semiólogo y novelista italiano Umberto Eco). En tal encuentro se daría un proceso de conformación mutua: primero, de lo que la obra quiere decir según la carga teórica-emocional con que el público se ha aproximado a ella y, segundo, de las propias preconcepciones, posiblemente mutables por efecto del visionado, ante los aspectos de la película que se resistan a ser moldeados totalmente por nuestro marco, que nos fuercen a cambiarlo para entenderla. En último término, lo que esta concepción implica es la imposibilidad de una crítica negativa absoluta, por más que, como espectadores, por ejemplo, las impresiones que hayamos experimentado nos hayan sido poco placenteras, una ausencia total de goce de cualquier clase. Y es que si asumimos que toda obra tiene coherencia contextual y una intención para ser artística, o bien la ausencia de goce se debe al carácter infructífero de los marcos del espectador para dar cuenta de la obra sin contradicción (sin encontrar que dicha impresión se sustenta en el texto), o bien la ausencia de goce es producida por la obra como parte de su intención coherente. Ante esta situación, el crítico puede intentar desplazarse de un marco analítico a otro, para determinar cuáles son los que mejor encajan y encuentran de su goce o ausencia de goce justificación textual, y cuáles son los que la obra sacrifica en pos de satisfacer a estos otros marcos o clases de espectadores óptimos.

A lo que quiero llegar al dejar explícitas estas premisas hermenéuticas o estéticas es a lo siguiente. Sirât me decepcionó. Ni sus momentos sorpresivos me pillaron desprevenido, ni los progresivos acercamientos hacia la ternura entre los personajes me transmitieron mucho más que un reiterativo setup para esa desgracia (ese campo de minas) que no dejaba de esperar, ni tuve la sensación de dinamismo especialmente fluido (casi de acción a lo Mad max) que muchos alabaron del devenir de los acontecimientos, ni mi sensación de impacto y sufrimiento fue tan acentuada como la de muchos otros miembros de la audiencia, con los que estuve muy bien acompañado en la proyección. Y, desde entonces, no he dejado de evaluar y confirmar que tales ausencias de emocionalidad o enganche se debían, principalmente, tanto a una gestión desafortunada de las expectativas y la información sabida durante el visionado, como a mi relación personal poco sentida o visceral con la muerte. Es decir, que, en gran medida, mi manera de acercarme a la obra no fue la propicia y que, como me dijo una amiga días antes de ver la película, verdaderamente era trágico que me hubiera enterado de lo del campo de minas. Sin embargo, y a pesar de todos estos obstáculos de partida, sí que la obra de Laxe me llegó a convencer sobremanera en un punto: el sensorial, impresionante y sobrecogedor trabajo plástico y catártico-alegórico de los paisajes desérticos, en tanto espacio de expresión, resonancia y trascendencia del dolor del protagonista, Luis (Sergi López), tras la funesta muerte de su hijo, Esteban (Bruno Núñez).

O que arde Mimosas

El escritor y político burgués Edmund Burke, en 1757, caracterizó lo sublime como una propiedad generadora de admiración, reverencia y respeto, de un asombro irracional, arrebatador y desbordante, que nos paraliza con cierto miedo a lo peligroso y doloroso, apelando a nuestro instinto de autoconservación. Los objetos sublimes se asociarían a la soledad, la vacuidad, la vastedad, la infinitud, el poder o la oscuridad, siendo la muerte, para el autor, la oscuridad absoluta, la fuente primordial de sublimidad. La filmografía de Oliver Laxe está cargada de pasajes sublimes, vinculados a la relación (mutuamente destructiva) entre la naturaleza y la humanidad (y sus creaciones artificiales) y que en ocasiones suponen una interrupción de la línea argumental central en favor de una experiencia desbordante casi mística. Desde los gigantescos bulldozers arrancando los eucaliptos de la tierra gallega en el inicio de O que arde, pero deteniéndose ante la presencia de un imponente y grueso árbol; hasta los taxis perdiéndose en el horizonte y levantando una espectral humareda, ante la luz de la hora mágica, en Mimosas. Laxe, en Sirât, dobla la apuesta.

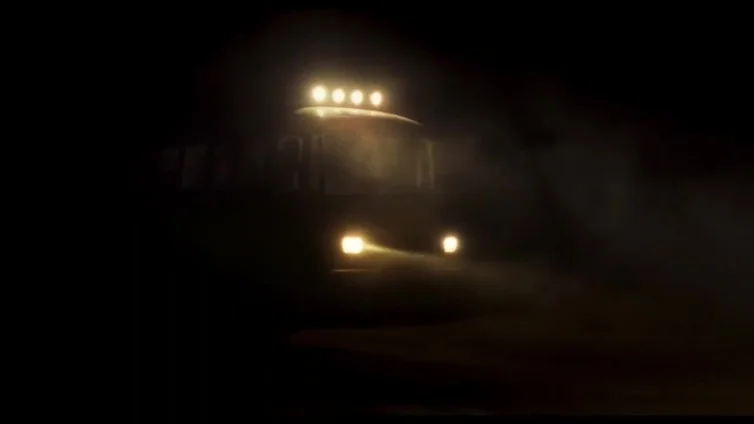

La música electrónica de Kangding Ray, sumergiéndonos en un estado de trance, acompaña las muy cuidadas composiciones de Mauro Herce, quien repite jugada como director de fotografía volviendo a sacar el máximo partido tanto a ese paisaje marroquí que ya estaba presente en Mimosas, como a las escenas nocturnas que tanto había trabajado en Longa noite de Eloy Enciso. Los faros de los camiones adentrándose en la oscuridad, el desierto vacío haciendo minúsculo al Sergi López que lo atraviesa en shock, las vías del tren extendiéndose hasta el infinito, el mortal precipicio ante nuestros pies. Lo sublime de estas secuencias se amplifica hasta el éxtasis gracias a que se construyen directamente a nivel argumental y emocional sobre lo que es, según Burke, el centro del terror a lo sublime: la muerte.

De hecho, el tema que sintetiza el viaje del personaje a lo largo de la cinta es el de la relación con la pérdida. El sirat al que referencia el título es, según las fuentes islámicas (y esto se afirma a falta de una investigación pormenorizada con la que seguro que se encontrarían más resonancias), ese sendero (o puente sobre el Infierno) más delgado que la hebra de un cabello y más afilado que una espada que todas las personas han de cruzar para llegar al Paraíso en el Día de la Resurrección. De manera paralela, Sirât sitúa a sus personajes en una cuerda floja cuyo mínimo tropiezo puede suponer la muerte, generando tensión en el espectador a partir de muy pocos elementos.

Pero hay mucho más que eso. Luis y Esteban comienzan su itinerario por Marruecos en busca de Mar, su hija y hermana, respectivamente, que se encuentra desaparecida, perdida. Misión no tan lejos, en principio, de la de John Wayne en el Centauros del desierto de John Ford (referente con el que Laxe ya dialogaba en el western metafísico sobre el poder de la fe que era Mimosas), aunque luego se torne mero macguffin. En forma de road movie, en la primera parte del filme, tras la confrontación levemente cómica del inicio, se va estrechando la convivencia con los raveros, en tanto acaban representando a su hija y hermana perdida. Esteban exclama “cómo molan”, para progresivamente ataviarse como ellos, identificándose. Luis, por su parte, confiesa a Jade (Jade Oukid) la similitud de una de sus frases sobre la música electrónica con las que profesaba su hija, y encuentra en este clan de marginados una posibilidad de reconciliación simbólica. Los momentos de ternura de estos parias son enfatizados por planos cercanos formados por dos (o más) personas en diálogo, al estilo del retrato de Amador y Benedicta en O que arde, que amplían las dos dimensiones fundamentales de la composición sobre la que se construía Mimosas: los planos generales paisajísticos y los pasolinianos (al modo espiritual de El evangelio según San Mateo) primeros planos o planos medios de los rostros individuales de los personajes, ya proliferantes en Todos vós sodes capitáns o los primeros cortometrajes de Laxe, como París #1.

O que arde

Pero es entonces cuando una nueva pérdida azota al protagonista, la de Esteban. Es la muerte que queda fuera de campo, el shock anticipado por un trabajo del suspense, por una construcción dramática del peligro (el niño jugando con Pipa (Lisa), la perra, al borde del abismo, después de que esta estuviera enferma), opuesta a la muerte como sorpresa, en el campo de minas, totalmente visible, en forma de los restos, puramente materiales, de los cuerpos, amasijos de carne o estallidos humanos sin indicación alguna de pervivencia espiritual. El shock inicial ante la muerte de Esteban, el desamparo en que deja a Luis, reverbera a través de lo sublime en los planos y secuencias subsiguientes, que apuntan, a su vez, a la simbiosis con el entorno destructor, a la trascendencia del propio dolor en integración mística con la naturaleza que nos desborda. Porque lo sublime también puede ir de esto, sobre todo si se pone en relación con el pensamiento del sufismo. En cualquier caso, ¿supone el último momento de impacto para Luis y el espectador (las muertes en el campo de minas) una confrontación con la muerte que hasta ahora no ha sido afrontada directamente? Es decir, tras el intento de reconciliación con lo perdido (en este caso, Mar), como si no estuviera perdido, y tras el shock emocional de empezar a sentirlo como perdido (en este caso, Esteban) y de experimentarse en el horror de lo sublime, del vacío; ¿el arco de personaje de Luis termina con la aceptación del hecho de la pérdida (en este caso, la muerte de los raveros) debido a la observación visual directa de su terminante efecto (los cuerpos desintegrados, esparcidos)? ¿Es esa aceptación de la muerte la que le permite sortear las minas, no explotar? O dicho de otra manera, atravesar ese puente que es el sirat hacia el Paraíso (un futuro mejor, un crecimiento espiritual personal, una vida plena, etc.).

Creo que la ambigüedad de la cinta (también con respecto a la psicología de los caracteres, dada la carencia de información de su pasado, irrelevante ante la fuerza de sus rostros) impide responder con seguridad estas preguntas, pero las formulo a la luz del desenlace de Mimosas, que, sin desvelar, también parecía vincularse a una cierta aceptación (en este caso de la fe y del propio destino como héroe). Ahora, de contestarse afirmativamente, me hago una nueva pregunta: ¿para que el espectador acompañe a Luis en su proceso progresivo de confrontación con la muerte (incluyendo la citada experiencia de lo sublime) era necesaria ESA secuencia? Hablo, como no podía ser de otra manera, de la imagen de Esteban y Pipa, dentro del coche, gritando con rostro de pavor incontenible frente a un padre inconsolable. Ese momento efectista, patético y casi insoportable, esa muestra quizás absoluta (sublime) de crueldad con sus criaturas tan difícil de borrar de la memoria. Y eso es lo que quería preguntaros: ¿es esa crueldad necesaria? Lo sé, hay otros momentos, podemos discutirlos también, pero quizás para mí sea este el que más rechina. ¿Qué opináis vosotros, cómo lo vivisteis? Y también, ¿cómo jugaron en vuestra experiencia cinematográfica vuestras expectativas? Quedo a la espera de vuestra respuesta, gracias por animaros a participar en esta correspondencia.