Crónica en directo del Festival de San Sebastián 2025

- Manuel Hevia Carballido

- 19 sept 2025

- 67 Min. de lectura

Actualizado: 15 oct 2025

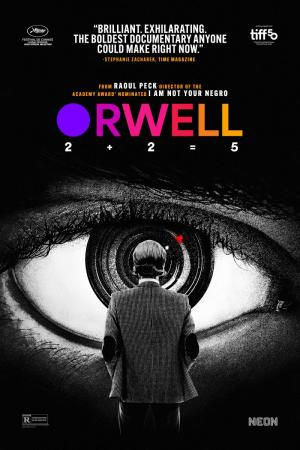

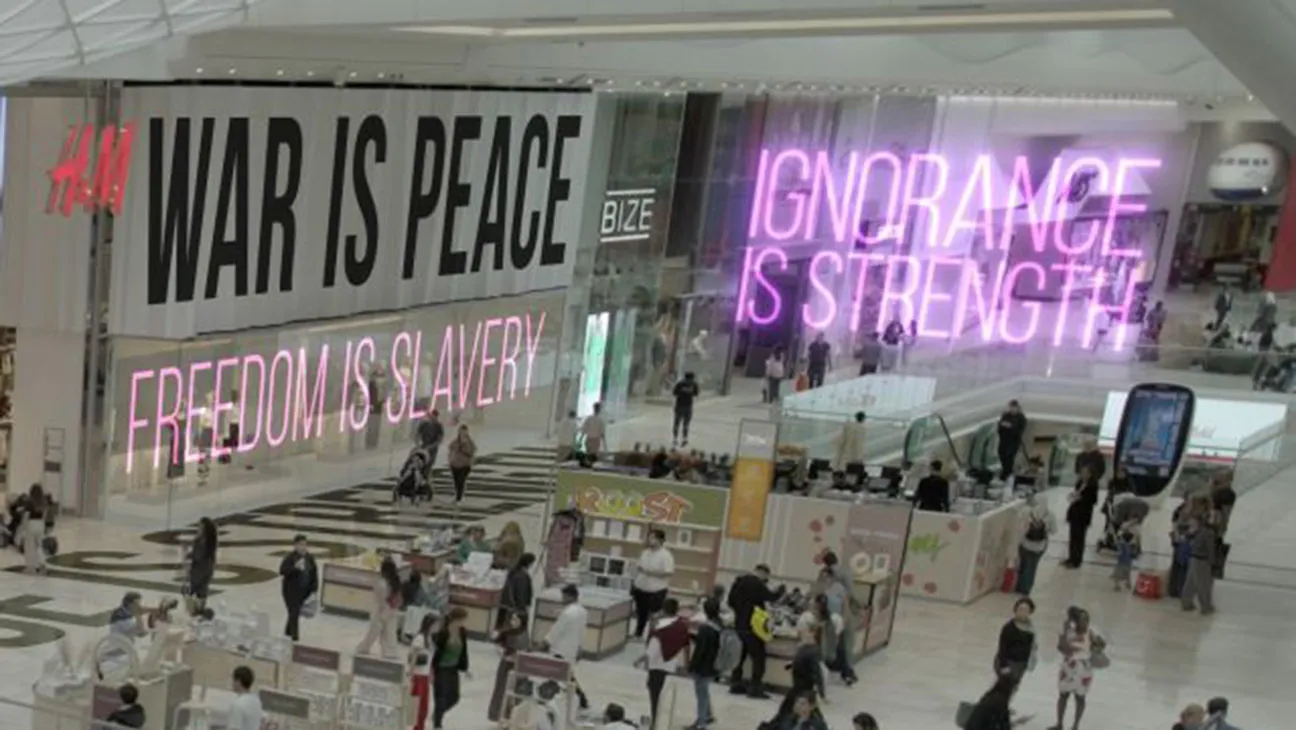

Orwell 2+2=5

Comienzo mi Zinemaldia 2025 con el interesante documental Orwell 2+2=5 (Perlak), del cineasta haitiano Raoul Peck, una estimulante y emocionante radiografía sociopolítica del mundo contemporáneo, tan completa como algo superficial en su propósito omniabarcante. En la línea de su anterior I´m not your negro, inmersión en las luchas y discusiones del movimiento afroamericano a partir de las reflexiones del novelista y dramaturgo estadounidense James Baldwin, Peck reivindica en Orwell 2+2=5 el legado y el carácter visionario de la obra literaria del escritor británico George Orwell para dar cuenta de nuestro tiempo.

Estructurada siguiendo las estelas en la actualidad del lema del régimen totalitario protagonista de la distopía 1984 (“La guerra es la paz”, “La libertad es la esclavitud”, “La ignorancia es la fuerza”), por la cinta de Peck pasan temas como la posverdad, el imperialismo, el militarismo en tiempos de guerra, la videovigilancia, la crisis de los refugiados, el racismo, la censura, la inteligencia artificial, el lenguaje aséptico (o newspeak), el poder de los medios de comunicación o las diferencias de clase. La narración en off de las novelas, diarios o cartas de Orwell sirve de base para que el diestro montaje discursivo de Alexandra Strauss enlace diversas imágenes de archivo, escritos en pantalla, noticiarios y películas clásicas (desde las adaptaciones de la obra de Orwell hasta Tierra y libertad o Yo, Daniel Blake de Ken Loach, pasando por Babi Yar. Context de Sergei Loznitsa, My way home de Bill Douglas o Brazil de Terry Gilliam).

Trabajando con el paralelismo (a veces, de brocha gorda o poco contextualizado), el filme se convierte en una oda antifascista a través del impacto que genera con sus imágenes del horror (efectiva y efectistamente acompañadas en ocasiones por la lacrimógena partitura de Alexey Aygi). Al inicio del documental, escuchamos la declaración del autor de que él escribía para sacar a la luz las mentiras de su tiempo, deseando la mayor visibilidad posible para que se difundiera la verdad. Orwell 2+2=5 es un intento para que este anhelo no deje de cumplirse.

publicado el 19.09.2025

Limpia

“Había muchas películas posibles en ese libro, pero yo creo que una película nunca puede ser un libro llevado a la pantalla. Yo partía de esa imposibilidad”. Así hablaba la directora chilena Dominga Sotomayor (artífice de las geniales De jueves a domingo y Tarde para morir joven) de su último largometraje: Limpia (Horizontes Latinos). Un proyecto “de encargo” para Netflix que supone una libre adaptación del incisivo best-seller homónimo de Alia Trabucco Zerán y que relata la cotidianidad de Estela, una precaria trabajadora doméstica en una casa acomodada, cuya labor queda marcada por la relación que establece con Julia, la hija de sus patrones.

La película se aleja de la detallada y reveladora exploración de la explotación que constituía el corazón de la obra original, así como del irónico y tan cargado de suspense tono de confesión. El resultado es decepcionante y un tanto irrelevante, aunque gana en el retrato de las diversas capas y vicisitudes de la relación entre trabajadora y niña (en una representación de la infancia cargada de ternura que hace que Limpia se engarce con el resto de la filmografía de Sotomayor). Decía a este respecto la directora: “Yo me quise centrar en ellas dos, porque, con Gabriela [Larralde, guionista de la cinta] encontramos que en ese vínculo entre una adulta y una niña que no es su hija hay mucha complejidad: hay poder, pero hay cariño, ella la quiere a pesar de que no quiere quererla casi. Me pareció algo muy complejo”.

publicado el 19.09.2025

...No podía ser de otra manera. Decenas de banderas palestinas inauguraron la 73ª Edición del Festival de Cine de San Sebastián, con numerosos manifestantes alrededor de la alfombra roja de la gala de apertura. Dentro de la programación del certamen, Orwell 2+2=5 ya incluía imágenes del genocidio en Gaza y en un par de días se proyectará La voz de Hind, sobre el asesinato de una niña palestina de cinco años por parte del ejército israelí. Palestina está presente en esta Zinemaldia.

publicado el 20.09.2025

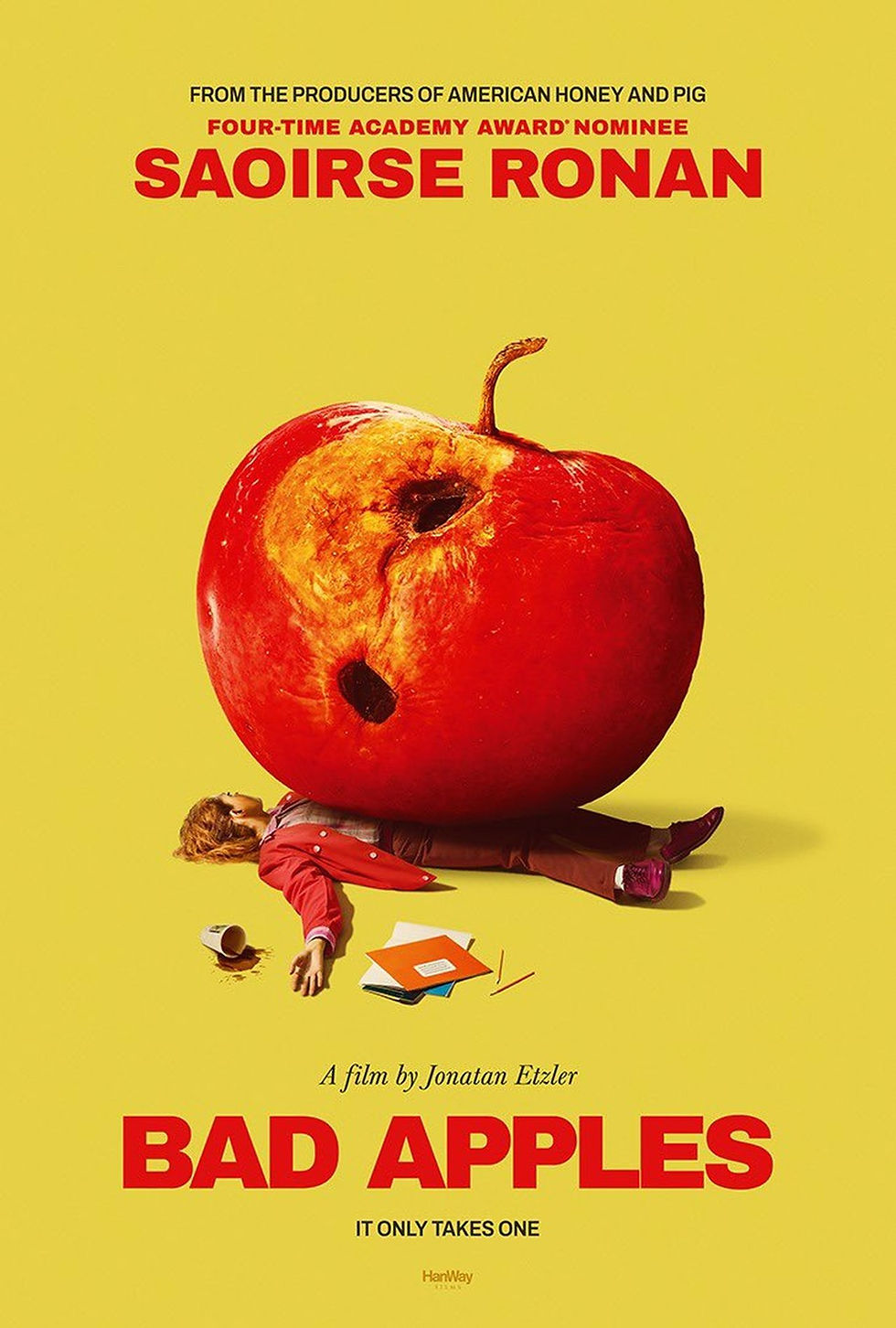

Bad apples

La sección New directors se abrió con la proyección de la británica Bad apples (Jonatan Etzler), una muy entretenida comedia negra que nos cuenta la historia de Maria (Saoirse Ronan), profesora en horas bajas de una escuela de primaria que ve diariamente impedida la ejecución de su trabajo debido a un violento, confrontativo y rebelde estudiante, Danny (Eddie Waller), quien acaba encerrado en el sótano de su maestra debido a una serie de accidentes.

Estrenada en el Festival de Cine de Toronto, la provocadora cinta es especialmente gozosa y divertida cuanto más decanta y concreta su pesimista discurso satírico sobre la precariedad de un sistema educativo podrido que basa su grado de éxito en la exclusión de los alumnos “problemáticos”, subversivos, indisciplinados o “difíciles”. En el coloquio con el público, Eltzer añadía que se trataba a su vez de reflexionar mordazmente, en general, sobre nuestra tendencia para hacer laxos nuestros compromisos morales en pos de seguir viviendo con comodidad. Sobre esa propensión que puede ser utilizada, en sus propias palabras, por el fascismo.

El filme de Eltzer conquista en momentos puntuales como ese enérgico y simbólico opening de una tecnológica e impersonal cadena de montaje de la industria frutera, colapsada por las travesuras de Danny, la manzana podrida a la que, quizás, aluda el título, seguido de una espídica y estilizada persecución acompañada por la vibrante y juguetona banda sonora de Chris Roe. O como el midpoint en que se invierten radicalmente las relaciones de poder, mediante un efectivo uso del suspense o de intimidantes primeros planos y al más puro estilo de Parásitos (cinta con la que comparte numerosos rasgos estructurales, temáticos y tonales).

La inteligente contraposición de dos figuras estereotípicas (la empollona y el abusón: jóvenes desatendidos por su familia, siendo la clase económica su diferencia esencial), el hilarante y redondo desenlace o las secuencias citadas hacen olvidar alguna que otra breve y muy forzada escena de corte dramático o la aparente evolución del argumento hacia territorios demasiado obvios. El carácter satírico que se acaba imponiendo al final de Bad apples hace entender, además, el propósito del burlesco, azaroso y muy exagerado acercamiento al personaje de Danny, similar a la protagonista de la excelente System crasher, salvo porque, en un principio, se le despoja de toda empatía, deshumanizándo. Un posible peligro del humor del largometraje que quizás no pueda superar quien no llegue al final.

Bad apples ha resonado en otras películas que he podido ver en esta Zinemaldia 2025. Por ejemplo, su crítica a la educación estandarizada es paralela a la que el director taiwanés Shih-Han Tsao establece en Before the bright day (New Directors), un coming-of-age de preciosistas y geométricos planos fijos (composiciones con gran diversidad de elementos, un hábil manejo de la focalización de la mirada del espectador, un uso esteta de los espacios muertos o una cuidada iluminación).

La película conmueve en un par de instantes musicales de expresión del mundo interno de su personaje principal (a la manera de la minimalista serie de animación Samuel) o en el estrechamiento o paralelismo progresivo de las figuras paterno-filiales, en una evolución hacia su liberación fuera del estricto disciplinamiento académico tradicional o del supuesto triunfo empresarial, respectivamente. Before the bright day retrata con esta orgánica evolución en el arco de personaje a un joven en busca de un lugar en el mundo, hacia su independencia y adultez, puesta en equivalencia con la de su país en 1996. Año, debidamente contextualizado en un mínimo pero apropiado diseño de producción, en que se produjo la primera elección presidencial directa en la historia de la República de China (Taiwan).

Por otro lado, la incomprensión del padre de Danny hacia su hijo remite al desconcierto familiar con el bello e idealizado personaje de Jeremy, hermano de la protagonista de la delicada ópera prima canadiense Blue heron (Zabaltegi-Tabakalera), una dulce autoficción en que la cineasta Sophy Romvari explora sus recuerdos de infancia en Vancouver, así como el acto de rememorarlos o sanarlos. Para ello, Romvari cuenta con un metamórfico, reflexivo y complejo dispositivo fílmico que juega con distintas épocas: desde los fragmentarias, imperfectas y más o menos cotidianas remembranzas de niñez (con mucho énfasis en las grabaciones, fotografías y escritos preservables con el paso del tiempo; o en la separación entre dos mundos: el de los padres, el de los hijos), hasta la investigación documental e interpretativa en el presente, pasando por una suerte de fuga fantástica cercana a All of us strangers, pero mucho más sutil.

Romvari explicaba en el encuentro con el público que: "Para mí, esta fue la mejor manera de expresar cómo recordamos nuestras vidas y cómo intentamos recomponerlas como adultos. Así que no es realmente una película sobre el paso a la adultez, sino más bien sobre cómo llegar a la edad adulta y comprender ahora, con perspectiva, cómo fue realmente tu infancia". [traducción libre de: “For me this was the best way to express how we remember our lifes and how we try to put things together as an adult. So, it´s not really a coming-of age movie, but more like a coming-into-adulthood and understand now, with perspective, how your childhood really was”] Con este mecanismo, Romvari logra que alcancemos con la protagonista (aunque quizás a coste de cierta visceralidad emocional para algunos espectadores) la fracturada claridad necesaria para procesar aquello que la hiere.

Por último, los giros en las dinámicas de poder me recordaron a los del irregular thriller cómico Lurker (Zabaltegi-Tabakalera), una expresiva y extraña pesadilla estadounidense de montaje febril (entre los Safdie, The sweet east y el videoclip) en la que el guionista de las series Beef o The bear, Alex Russell, indaga en la hipocresía, la destructividad, la banalidad, la esquizofrenia, la vacuidad y el absurdo del lascivo deseo de fama y aceptación ajena en la sociedad del “american dream”. La película, sin embargo, me deja de convencer cuando abandona lo sorpresivo y el desenfreno en favor de cierta calma triste y anodina, un argumento reiterativo y la exposición explícita y desambiguadora de sus tesis. Con todo, sé que estoy en la minoría frente al entusiasmo que el filme despertó en su estreno español en Tabakalera.

publicado el 21.09.2025

...Las movilizaciones contra el genocidio en Palestina y a favor del boicot a Israel siguen marcando la celebración del Festival de San Sebastián. En la tarde-noche del sábado 20 de septiembre, entre la lluvia, dos activistas se colgaron en el puente de la Zurriola, frente al Kursaal, mientras los miles de asistentes de la protesta cortaban el paso a peatones y vehículos durante más de una hora bajo consignas como “Palestinar erresistentzia”.

publicado el 21.09.2025

O agente secreto

Qué película más increíble es O agente secreto (Perlak), el político, audaz y muy pertinente ejercicio de memoria histórica en el que el realizador Kleber Mendonça Filho reconstruye estilizadamente parte del ambiente, el sentir y las injusticias de la dictadura militar brasileña en 1977, bajo el mandato del general Ernesto Geisel. Por debajo de su mínimo esqueleto argumental (perfectamente dosificado para incentivar la curiosidad del espectador), O agente secreto abre con juguetona lucidez en largas y variadas set pieces un rico universo histórico-espacial lleno de capas y detalles que invitan a la fuga. Un universo tan colorido y atractivo como retratado con una mirada crítica sutil hacia, entre otros temas, la corrupción, la violencia y el abuso policial o la extensión de la criminalidad (bajo el apoyo estatal) para la imposición de intereses privados en contra de las instituciones públicas, mercantilizadas. Especialmente, contra aquellas centradas en la investigación y transmisión de un conocimiento que, sin ellas, acabaría en el riesgo de ser olvidado o ignorado. Menos mal que hay espacios de resistencia como esa heterogénea comunidad vista con tanto cariño y ternura en que se refugia el personaje principal, pero también como la propia O agente secreto.

Y es que el fomento de la memoria histórica es tanto tema como propósito de la película. Es tema, pues el protagonista de la cinta (interpretado con encomiable entereza por un finísimo Wagner Moura que fascina y emociona) se aleja de los clásicos arquetipos del ya casi subgénero de “cine de dictaduras”, para ser, antes que un político, un investigador. Y al ser así, su deseo documental se engarza con el de las jóvenes que indagan en la actualidad en torno a los sucesos que rodeaban al personaje de Moura. ¿Y propósito? En un momento de la cinta, un personaje reconoce que desde que vio Tiburón de Spielberg perdió el miedo al mar. ¿Qué pretende O agente secreto, sino el fin igualmente sanador de exorcizar el temor a recordar lo que duele, para evitar la amnesia autoinducida?

En diálogo con sus anteriores largometrajes, Mendonça Filho rescata de Doña Clara (Aquarius) la sugerente y atenta creación de personajes fuertes, el énfasis en el diálogo y el componente de crítica social, de Bacurau la lúdica denuncia de la opresión de los más desfavorecidos a través de la toma o subversión de los géneros hollywoodienses (ahora ya no se trata del neowestern, sino el terror, el thriller o el policiaco), y de Retratos fantasmas la alabanza a los cines de Recife o la reflexión sobre lo que se pierde y permanece con el paso del tiempo. Pero lo que verdaderamente encandila de O agente secreto es su original e incesante toma de riesgos: su acumulación de caracteres, su jazzística variación tonal, sus hipnóticos y numerosos paréntesis… O agente secreto es el motivo por el que uno va a un festival.

publicado el 23.09.2025

Conversatorio: Alexandre Desplat - Alberto IglesiasUno de los instantes más bellos que presencié en la Zinemaldia 2025 fue la cálida y detallada alabanza que el prolífico compositor Alexandre Desplat profesó a su colega Alberto Iglesias durante el conversatorio que mantuvieron ambos músicos en Tabakalera. Mostrándose impresionado por la partitura del donostiarra en la última película de Almodóvar, La habitación de al lado, Desplat declaraba sobre una secuencia proyectada a los asistentes del encuentro: “Alberto es un verdadero maestro de la música de cine porque [además de magnificar los silencios y las voces] cuando hay un plano con una luz muy brillante sobre el rostro introduce un clarinete que aporta un color suplementario y después espera para que entre el contrabajo al tiempo exacto. Él escucha el diálogo pero mira bien las imágenes también. Es una combinación tan sutil y compleja [...]. Y después, el contrabajo reaparece justo antes del corte a la nieve, y, así, cuando vemos la nieve, ya entendemos toda la gravedad de la situación. [...] Es muy difícil lo que hace Alberto, [...] abre a la vez espacios emocionales y físicos”. Iglesias apelaba, a su vez, a la asociación inmediata del pensamiento con la música, cuando acompaña al primer plano de los rostros de Tilda Swinton y Juliane Moore.

Además de por análisis como estos (Desplat expuso, por su parte, su pieza en una larga escena de The ghost writer de Polanski, especialmente difícil por el juego con el crescendo y el mantenimiento constante de la tensión), fue fascinante escucharles hablar durante más de una hora de sus referentes, los mayores retos de la composición, sus procesos creativos (Desplat, por ejemplo, trabaja con una técnica de eliminación de las notas, motivos, ritmos, melodías, etc. iniciales, hasta la destilación de las composiciones finales) o su relación primordial con el cine. Precioso fue el relato de Alberto sobre el impacto infantil que tuvieron en él las procesiones, que se metían en la iglesia con un instante de silencio teatral que le impresionaba y aterrorizaba, para que, inmediatamente después, la banda se diera la vuelta hacia la calle y tocara “a toda piña”. “Y creo que ese contraste entre el silencio sagrado y la alegría de la vida me ha dado el amor por los dos lugares sonoros: el que tiende hacia adentro y el que tira hacia la pulsión de la vida”.

publicado el 23.09.2025

The good sister

La debutante alemana Sarah Miro Fischer presenta en The good sister (Zabaltegi- Tabakalera), su flamante película de graduación para la German Film and Television Academy Berlin (DFFB), un interesante film-debate sobre los efectos emocionales y las reacciones que acarrea una denuncia por violación en las personas más allegadas del inculpado. La cinta ensaya con una puesta en escena efectiva, aunque por momentos algo fría cromáticamente o aséptica, un riguroso posicionamiento en la perspectiva parcial de la afectada Rose, la hermana del acusado, mediante la proliferación de medios y primeros planos que fragmentan el espacio, impidiendo la reconstrucción completa de los hechos debido al pronunciado fuera de campo que dejan. Pero, sobre todo, que enfatizan la relacionalidad de los cuerpos (antes que planos situacionales, en numerosas ocasiones las secuencias se introducen con composiciones de personajes secundarios para inmediatamente después cortar a la protagonista, transmitiendo el vínculo entre ambos) o la permeabilidad del rostro-espejo de la actriz Marie Blochingna, lleno de mínimos matices que reflejan con facilidad las interpretaciones del espectador, especialmente en una secuencia de un desgarrador interrogatorio para el recuerdo.

“Podrías llamar a la puerta” / “Ciérrate la próxima vez”. The good sister desvela con maestría a través de ordinarios y simbólicamente significativos diálogos como este los modos de estar en el mundo sistémicos que pueden llevar a un acto tan cruento como una violación. Las sórdidas y difíciles escenas (casi problemáticas) que apelan a la figura de la femme fatale o al acto de la depilación son ejemplares al respecto. En cualquier caso, la película sale relativamente airosa de los muchos jardines en los que se mete, situándose entre la ambigüedad y sutileza emocional y la explicativa linealidad de brocha gorda en el desarrollo psicológico de su protagonista. Uno que lleva a la resolución más didáctica posible, sin dejar de invitar a la reflexiva y animada discusión.

publicado el 24.09.2025

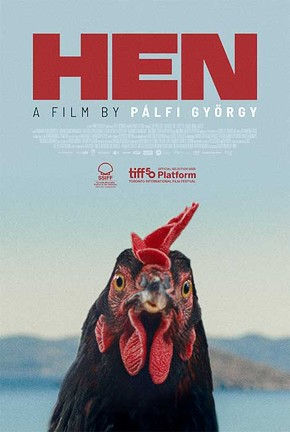

Kota / Hen

Decía y experimentó Lev Kuleshov (según la descripción del cineasta soviético Pudovkin) que al intercalar un rostro humano neutral con imágenes completamente diferentes entre sí, cambiaba la percepción de la audiencia de la expresión y el sentimiento del actor. Más de un siglo después el versátil director húngaro György Pálfi parece preguntarse: ¿qué ocurriría si en lugar de de una persona, el primer plano fuera de una gallina? Una respuesta posible está en Hen (Zabaltegi-Tabakalera), la simpática historia de una gallina en pleno descubrimiento del mundo, con sus peligros y sus alegrías.

De lo que se trata es de la filmación de una clásica historia de aventuras a la altura de una gallina (la heroína de la cinta), haciendo uso del montaje y del efecto Kuleshov de manera muy resolutiva y con un espíritu lúdico similar a la tierna Góndola de Veit Helmer, aprovechando su reducida localización. De esta manera, en una obra que adapta la vivencia y movimiento animal a los patrones clásicos de la narración, vemos al ave protagonista temer por sus huevos, asombrarse, analizar las amenazas y vías de escape e incluso enamorarse, en un ejercicio de humanización o antropologización sin antropomorfización análogo al que, en el terreno de la animación, Flow de Gints Zilbalodis nos ofrecía el pasado año. Pálfi enfatizaba en el Q&A con el público que su deseo era "Usar al pollo como un pollo. Así que no quería darle ninguna antropomorfización. [...] Evitamos hacer animales que hablen. [...] Es, por supuesto, una heroína principal, pero no quería nada más que lo que el pollo puede hacer" traduccion libre de: “to use chicken like a chicken. So I didn´t want to give some anthropomorphization of the chicken. [...] We avoid to make speaking animals. [...] It's, of course, a main heroine, but I wanted nothing more than what I chicken can do”

Desde estas premisas, Hen parecía un agradable, fácil y empático divertimento proveganista, hasta que, igual que sucedía en Final Cut: Ladies & Gentlemen, Pálfi nos sorprende. Final Cut, un gamberro montage de diversas imágenes descontextualizadas de la historia del cine en un relato romántico heterobásico y estereotípico, acababa subvirtiendo su propio arquetipo dialogando con las expectativas de los espectadores y, así, ampliando la extensión de su reflexión crítica. De manera equivalente, Hen empieza a introducir una inesperada tragedia humana con códigos del cine de gangsters que lleva su denuncia a otros ámbitos, difuminando su posición animalista en favor de una contraposición de los niveles sociales humano y animal (a veces, en el mismo plano o cambiando la gramática visual) que, con todo, no sale del esbozo.

El animado coloquio se pobló de anécdotas sobre el rodaje con las 8 gallinas “socializadas” con habilidades diversas (correr muy rápido, mantenerse quietas durante minutos, etc.), más fáciles que los actores humanos, según Pálfi, por la sencillez para guiarlas a partir de reforzamientos alimentarios: "Las gallinas son muy fáciles de involucrar, porque siempre tienen hambre y siempre quieren comer" traducción libre de: “the chicken are very easy to involve, because they are always hungry and they always want to eat”. A su vez, se reconoció los retos de la limitación presupuestaria y la intención de que, en el fondo, se trataba de una película para entender los humanos desde el ojo de un animal, dando un paso hacia atrás y cambiando nuestra perspectiva.

publicado el 25.09.2025

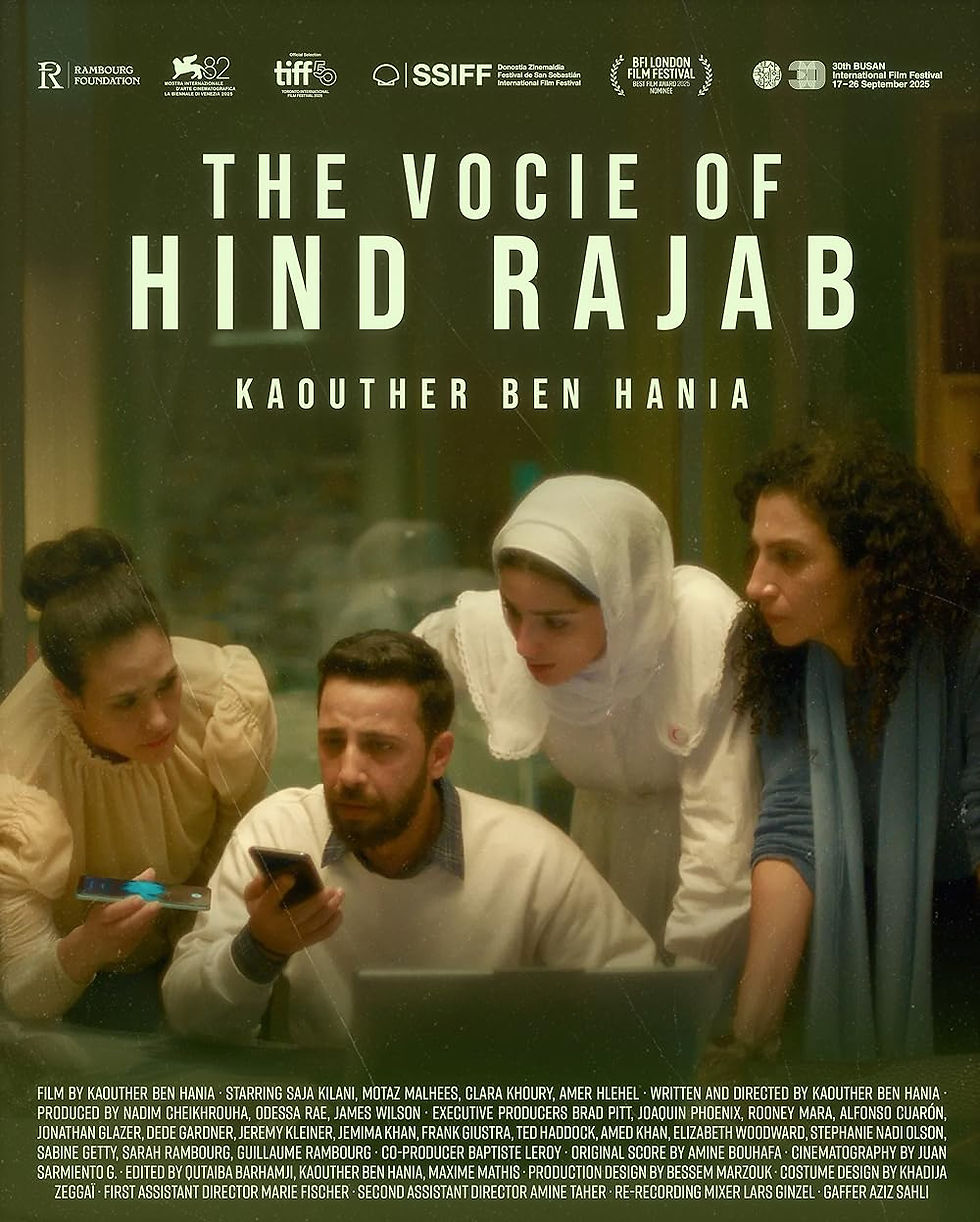

La voz de Hind

El 29 de enero de 2024, una niña palestina de cinco años, Hind Rajab Ramada, fue asesinada de 350 disparos por el ejército de Israel tras estar horas rodeada de los cadáveres de sus familiares, oculta en el coche con el que pretendían huir de la ciudad de Gaza. La aclamada La voz de Hind (Perlak), Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, dramatiza las tensiones, el impacto, los dilemas morales y las vicisitudes de la dificultosa, angustiosa, impotente, burocrática y lenta coordinación del intento de rescate de la niña por parte de un grupo de voluntarias de la organización humanitaria Media Luna Roja Palestina, que proporciona servicios de emergencias médicas, ambulancias y hospitales.

En un momento dado del filme, uno de los activistas se pregunta algo así como: “¿creéis que la voz de una niña despertará la empatía?” La cineasta tunecina Kaouther Ben Hania parece creer que sí y construye con su urgente película el mayor altavoz posible para la desarmante voz de Hind, que escuchamos en toda su crudeza y autenticidad. Situando su acción exclusivamente en el centro de emergencias de Ramala, a la manera de The guilty de Gustav Möller, el conmocionante largometraje se construye alrededor de los impactantes audios originales de las llamadas de auxilio entre Hind y la Media Luna Roja, reaccionando con frustración y dolor el brillante plantel de actores a las significativas y desgarradoras palabras de su joven interlocutora (la directora exigió que los intérpretes escucharan por primera vez la voz de la niña durante el rodaje).

Dejando el horror fuera de campo y apoyándose en el poder del sonido (como hacía La zona de interés de Glazer), La voz de Hind consigue sin duda despertar el llanto de principio a fin, manejando con soltura emotiva la cámara en mano, los reflejos en los cristales, la pantalla partida entre las ondas sonoras de las grabaciones y el semblante de los actores o, sobre todo, los cambios de foco (con poca profundidad de campo), que dejan en primer plano los rostros afectados de unos militantes bajo presión. La emoción ya es desbordante en los muy pocos momentos en que el dispositivo reconstructivo se hace presente. Como en el impresionante plano secuencia en que la pantalla de un móvil reproduce un vídeo de los protagonistas reales por encima de los actores que los copian, como si se estuviera filmando en el momento. Uno hubiera agradecido más instantes de sincera reflexión metacinematográfica al respecto, como ocurría en el prodigioso, sensible y cuidadoso anterior documental de la realizadora, Las cuatro hijas, donde dos actrices asumían el papel de las dos hijas de Olfa Hamrouni que se unieron al Estado Islámico. Tales intérpretes interactuaban con madre y hermanas reales (y ficcionales, a la vez), regalándoles un turbador reencuentro simbólico que, al mismo tiempo, era cuestionado. En La voz de Hind falta, por desgracia, un cuestionamiento similar.

En cualquier caso, a pesar de la emoción, hay algo que incomoda profundamente. No es el posible oportunismo que algunos han denunciado de aprovecharse de una desgracia ajena para espectacularizarla en un producto artístico mercantilizable y premiable, o para lavarse la propia conciencia de manera limitada y más o menos inofensiva (producen esta cinta personalidades como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón o Jonathan Glazer, lo que puede facilitar su distribución en Estados Unidos). No es el imperfecto manejo del paso del tiempo (que no se siente en la cinta), ni la inverosimilitud del borrado de cualquier otro drama simultáneo al de la familia Rajab, cuando las ejecuciones diarias son numerosas en el genocidio en Palestina. Es más bien la decisión de ocupar gran parte del metraje con repetitivas, violentas y hostiles discusiones muy masculinas (quizás dirigidas a la contraposición de la respuesta al horror según los roles de género), que resultan superfluas y totalmente insoportables ante las dimensiones del drama tratado, que, por momentos, puede acabar anulado entre tanto griterío.

En el pase oficial de votación de la audiencia (la película lidera holgadamente las puntuaciones del Premio del Público con un impresionante 9,52), el filme fue recibido con una inaudita ovación de 7 minutos y, a la salida del Teatro Victoria Eugenia, miles de personas esperaban a los dos actores del filme presentes en San Sebastián (Saja Kilani y Motaz Malhees) para iniciar una manifestación que contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Ustasun, y el director de la Zinemaldia, José Luis Rebordinos. Por este compromiso, extrañó e indignó la insistencia con la que en la tensa e inauditamente corta rueda de prensa de la joven actriz estadounidense Jennifer Lawrence, Premio Donostia 2025, se censuraron las preguntas que iban dirigidas a consultar la opinión de la estrella de Hollywood sobre la masacre perpetrada por el Estado sionista de Israel.

Ya una advertencia inicial leída por la moderadora caldeó el ambiente: “como solamente disponemos de 20 minutos para esta rueda de prensa, por favor, limiten sus preguntas a la película que presenta como proyección del Premio Donostia, Die my love, y a su carrera como actriz y como productora. Empezamos, que hay muchas preguntas, ya os pido disculpas de antemano porque no llegaremos a todas”. Pero no solo muchas manos alzadas no fueron atendidas, sino que, tras un anodino encuentro sin grandes titulares, fueron interrumpidas las cuestiones de dos periodistas acerca de la inversión millonaria a Mubi (la productora de la cinta, cuyo logo fue abucheado durante la proyección) por parte de Sequoia Capital, fondo con una fuerte presencia en el sector tecnológico-militar de Israel y en la ocupación de Gaza. Se les paró con un cortante: “Hemos indicado expresamente, de verdad, al inicio de la rueda de prensa, que no se podía”. Por suerte, un colega dio en la tecla adecuada: "Antes que nada, quisiera decir que cualquier pregunta debe hacerse cuando hablamos de libertad de expresión. [...] Eres solo una actriz en un festival, pero el otro día aquí afuera había gente protestando por lo que está sucediendo en Palestina. Hay niños muriendo en Palestina [la temblorosa voz de la moderadora intenta imponerse con un “compañero, no nos lo pongáis más difícil”] pero también en Ucrania y en otros países. Me gustaría preguntarte: ¿cuán preocupado estás por el futuro de nuestros hijos y de los tuyos?" Traducción libre de: “First of all, I would like to say that any question should be asked, when we talk about freedom of speech. [...] You are just an actress in a festival, but outside here the other day there were people protesting for what´s happening in Palestine. Kid are dying in Palestine, but also they are dying in Ukraine and in other countries. I would like to ask you: how worried you are for the future of our kids, and your kids?”

La meditada respuesta de Lawrence fue la siguiente: "Estoy aterrorizada y es mortificante. Lo que está sucediendo no es menos que un genocidio y es inaceptable. Estoy aterrorizada por mis hijos, por todos nuestros hijos. Además de todo lo demás, lo que me entristece es que esta falta de respeto y el discurso en la política estadounidense actual les parecerá normal. Es decir, para los jóvenes que votan ahora mismo a los 18 años, será totalmente normal que la política carezca de integridad. Los políticos mienten, no hay empatía y todos deben recordar que cuando ignoras lo que sucede en una parte del mundo, pronto también te pasará lo mismo. Ojalá pudiera decir algo, algo que pudiera hacer para solucionar esta situación extremadamente compleja y vergonzosa que me rompe el corazón, pero la realidad es que nuestro miedo al hablar demasiado o responder a demasiadas preguntas es que mis palabras solo se utilicen para añadir más fuego y retórica a algo. Eso está en manos de nuestros funcionarios electos. Y solo quiero que la gente se centre en quién es responsable y qué puede hacer, y cuándo debe acudir a votar, y que no deje que los actores y artistas que intentan expresar la libertad artística y de expresión carguen con las consecuencias de los verdaderos responsables". Traducción libre de: “I´m terrified and it´s mortifying. What´s happening is no less than a genocide and it´s unacceptable. I´m terrified for my children, for all of our children. On top of everything else, what makes me so sad is that this disrespect and the discourse in American politics right now is going to be normal to them. I mean, the kids who are voting right now at 18, it´s going to be totally normal to them that politics has no integrity. Politicians lie, there´s no empathy and everybody needs to remember that when you ignore what's happening in one side of the world, it won't be long until it´s on your side as well. And I wish that heres was something that I could say, something that I could do to fix this extremely complex and disgraceful situation that breaks my heart, but the reality is our fear in speaking too much or answering too many of these questions is that my words will just be used to add more fire and rhetoric to something that is in the hand of our elected officials. And I just want people to stay focused on who is responsible and the things that they can do, and when they need to show up and vote, and not let the actors and the artists who are trying to express freedom of art, freedom of speech, take the heat for the individuals that are actually responsible”. Los aplausos tardaron un par de segundos en llegar. Por fin había un titular.

publicado el 26.09.2025

Two Seasons, Two Strangers

Ganadora del Leopardo de Oro en el Festival de Locarno, la pequeña gran joya japonesa Two Seasons, Two Strangers (Zabaltegi-Tabakalera) es una sensible, minimalista y acogedora peli-abrazo sobre el anhelo y la dificultad de la conexión humana. Basándose en dos mangas clásicos del dibujante Yoshiharu Tsuge (“A View of the Seaside” y “Mister Ben of the Igloo”) y combinando a la perfección el drama y la comedia, el cineasta Shō Miyake crea una melancólica y metacinematográfica cinta que mece al espectador en dos tiempos claramente diferenciados en su pictórico cromatismo (a cargo del director de fotografía Yuta Tsukinaga): un verano costero de tonos azulados y verdosos y un invierno montañoso entre la calidez amarronada de los interiores y el contraste de blancos y negros de los nevados exteriores.

Viñetas de "Mister Ben of the igloo" / "A view of the Seaside"

Primero, un artificioso pero dulce jukebox de temas banales y trascendentes, que me hizo recordar tanto al Antes del amanecer de Linklater como al cine de Hong Sang-soo. Luego, un contenido retrato del vacío de un par de personajes con un pasado que queda oculto, construido a partir de sutiles gestos en las contenidas actuaciones de Shim Eun-kyung y Shinichi Tsutsumi. Una estructura argumental que permite pasar del deseo ficcionado de convivencia y encuentro a la posibilidad de satisfacerlo, reflexionando por el camino sobre la relación entre la creación fílmica y la vida.

No desvelaremos más de esta calmada y calmante propuesta, pues en el coloquio Miyake insistió mucho en la importancia del factor sorpresa. Solo añadiremos un par de comentarios que el director nos regaló sobre la relevancia del paisaje. Con respecto a la preparación actoral, “el feeling de las localizaciones era super importante, entonces cuando empezamos a rodar que conocieran el sitio donde se rueda, el aire que se respira, el tiempo, la temperatura y estos elementos son importantes en el momento de actuar”. Y sobre el contraste personajes-entorno, señalaba que “los personajes quizás son pobres, pero la naturaleza es super rica”.

publicado el 27.09.2025

Amélie et la métaphysique des tubes

“Los ojos de los seres vivos poseen la más sorprendente de las virtudes: la mirada. No existe nada tan singular. De las orejas de las criaturas no decimos que poseen una “escuchada”, ni de sus narices que poseen una “olida” o una “aspirada”. [...] ¿Cuál es la diferencia entre los ojos que poseen una mirada y los ojos que no la poseen? Esta diferencia tiene un nombre: la vida. La vida comienza donde empieza la mirada”. Esta elocuente cavilación pertenece a la alucinante novela Metafísica de los tubos, original autoficción episódica en que la prolífica escritora belga Amélie Nothomb repasa sus primeros años de vida en Kobe, Japón, con mordaz ironía y sugerentes reflexiones.

Más cuca, optimista, naif y cohesiva que la obra original y con ecos al cine de Miyazaki o Takahata, la brillante adaptación animada de los debutantes Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, Amélie et la métaphysique des tubes (Perlak), es un único coming-of-age sobre el despertar a las maravillas del mundo de una jovial niña de 2 años y medio que se cree Dios, Amélie. Una joven que ha de vivenciar un progresivo y doloroso reconocimiento del carácter perecedero de las cosas y de su independencia a uno mismo. El espectador comparte el sense of wonder de la adorable protagonista gracias a la versátil y enérgica banda sonora de Mari Fukuhara, a la cinética fluidez del montaje de Ludovic Versace (especialmente en la primera mitad del filme) o, sobre todo, a una hermosa animación de viva pigmentación, paisajes primaverales y contornos delimitados por el color que arrebata cuando se acerca a la abstracción y a las fugas fantásticas.

Desde la “pureza” de esta posición infantil (que peca, eso sí, de exotizante, colonial y clasista), observamos con una sonrisa los placeres de la vida y nos desgarran las desgracias acontecidas. ¿Cómo olvidar, en particular, esa emocionante y oscura secuencia en que Nishio-San, afectuosa sirvienta de Amélie, relata los horrores de la Segunda Guerra Mundial? Atrocidades ilustradas sin ver ni una sola imagen de violencia tanto por el diseño sonoro, como metafóricamente en el cocinar de Nishio-San: la separación de unos granos de arroz en la oscuridad de una olla lo expresa todo. Con hallazgos visuales como este, contínuos hasta un redondo y “pixariano” clímax en el que es difícil contener las lágrimas, Amélie et la métaphysique des tubes expande una y otra vez nuestra mirada y, al hacerlo, nos enseña a abrazar la vida en toda su complejidad. Porque, ya lo dijimos, “la vida comienza donde empieza la mirada”.

publicado el 28.09.2025

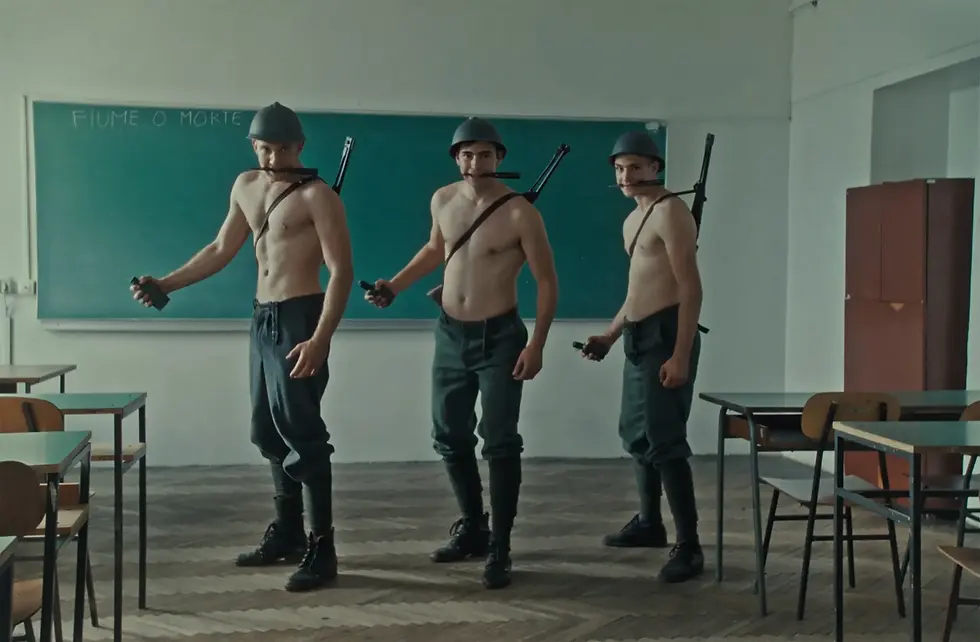

Bajo las banderas, el sol / Fiume o morte!¿Cómo contar una dictadura? El croata Igor Bezinović y el paraguayo Juanjo Pereira articulan fascinantes soluciones a esta cuestión en sus didácticos, claros y muy recomendables últimos trabajos: Fiume o morte! y Bajo las banderas, el sol, dos estimulantes obras de relectura histórica presentados en la sección Zabaltegi-Tabakalera.

El 12 de septiembre de 1919, el famoso escritor italiano Gabriele D´Annunzio invadió la ciudad de Rijeka o Fiume (en la actual Croacia), con el objetivo de anexionarla al Reino de Italia. Su extravagante y protofascista dictadura militarista en la Regencia italiana de Carnaro (así llamó a Fiume), con la influyente para Mussolini Carta de Carnaro como Constitución, terminó con la aprobación del Tratado de Rapallo del 12 de noviembre de 1920, que convertía a Fiume en estado independiente, y con la declaración de guerra de D´Annunzio a Italia, en una Navidad Sangrienta con centenares de bajas.

La punki y redonda Fiume o morte!, ganadora del Tiger Award a la mejor película en el Festival de Rotterdam, es una minuciosa y divertida crónica ilustrada de estos eventos, relatados con un singular, inteligente, coherente y algo repetitivo dispositivo híbrido entre el documental y la ficción que, recordando por momentos a Radu Jude, logra convertir lo contado en plenamente memorable. Mientras distintas voces en off narran los hechos en riguroso sentido cronológico, en pantalla las fotografías y filmaciones de época se cruzan con las absurdas recreaciones paródicas o imitaciones jocosas de las mismas en la Rijeka actual, con diferentes actores “calvos” haciendo del poeta. Intérpretes que se presentan a sí mismos constantemente, en una puesta en abismo continua desde el callejero casting del preámbulo de la cinta, hasta un perfecto desenlace que apunta a las huellas de la ocupación y a la demencial heroización de D´Annunzio. De estas formas, Bezinović logra su objetivo esencial: es muy difícil que acabemos por olvidar la tragedia acontecida.

El general de origen alemán Alfredo Stroessner dio un Golpe de Estado en Paraguay en 1954, instaurando un régimen autoritario y represivo en la nación que se convertiría en la dictadura sudamericana más larga de la historia (hasta 1989). Censura, torturas, desapariciones, criminalización de la disidencia o desigualdad social son algunas de las características del stronismo, con concentración del poder en el Partido Colorado.

Bajo las banderas, el sol es un estremecedor documental de archivo que repasa con propósito informativo algunos de los greatest hits de la dictadura, a la par que manipula experimentalmente los fragmentos de noticiarios, programas televisivos y radiofónicos o fotografías que utiliza para transmitir emotivamente el horror. Significativos detalles ampliados, imágenes ralentizadas o reproducidas marcha atrás, evocadores o comparativos enlaces del irónico montaje, glitches o cortes a placas rojas de distintos formatos, elementos de los planos distorsionados o sobredimensionados sonoramente, etc., articulan el discurso del documental, a la par que acentúan la inquietud del espectador, subvirtiendo los vídeos propagandistas de Paraguay y apoyándose en las críticas de televisiones extranjeras (especialmente de Francia).

Sobre el universo sonoro, uno de los recursos citados, Juanjo Pereira comentaba en el muy interesante encuentro con el público: “Por suerte trabajamos con Julián Galay que es realmente un genio, y una forma muy importante de trabajar con él fue trabajar desde el principio, desde el primer boceto, yo no le entregué una película muda. [...] El sonido vino desde el momento cero. Él trabajó con nosotros haciendo un catálogo, entendiendo cómo sonaban las cosas y también entendiendo que, como yo no quería hacer una voz en off hecha por mí o por un historiador o historiadora, el sonido para mí era una forma de enmarcar nuestro punto de vista, [...] pudimos trabajar un poco la ironía en el sonido, pudimos trabajar un poco también lo sentimental en el sonido, de poder entrar en esos archivos, que no solamente es verlo, sino también oírlo”.

Tratando de la aceptación internacional de Estados Unidos a los viajes de Stroessner por Europa, de la construcción de la represa de Itaipú a la Operación Cóndor, de la persecución de militantes como Margarita Báez al refugio del oficial de las SS Josef Mengele, Juanjo Pereira hace “hablar a los archivos” sin intención omniabarcante, siendo su filme tanto “la creación de un archivo fílmico paraguayo” (son palabras de uno de los productores), como un resumen o “idea para poder abrir otras películas en Paraguay” que deja fuera numerosos sucesos. A veces por razones presupuestarias, dado el ingente coste del archivo europeo. Dice Pereira: “Mi reflexión es que los archivos europeos tienen que hacernos un descuento. O sea, somos colonia, dennos los archivos. Ya nos robaron un montón, que nos den un poquito… Ya que nosotros mismos no tenemos los archivos. [...] Ese fue un aprendizaje muy importante también, entender que en nuestro país no hay, y tener que buscar afuera, y tener que lidiar con precios que un minuto de un archivo puede ser tres meses de mi alquiler.”

Pero entonces una de las productoras presentes en la sala interrumpió a su colega, y aclaró con contundencia y bajo vítores: “Nosotros como productores optamos por hacer una película legal, digamos, y yo quiero convocar a todos a que si no podemos la hagamos igual. De alguna manera, nosotros tomamos esta decisión para su etapa de exhibición, pero yo siento que los archivos son nuestros. Hay algo también en que el valor de las cosas a veces ejerce una forma de censura muy violenta contra nuestras historias y yo creo que tenemos que pensar que la cultura es un valor que está siendo muy atacado y que hay mucho peligro con el pensamiento crítico. Entonces, yo si ahora empezara otra película capaz que sería más irreverente, y me arriesgaría y cometería riesgos graves para llegar a contar. Y, además, como soy docente, motivo mucho e incentivo que, bueno, creo que van a cambiar las reglas y si queremos que se sigan contando historias con autoría y personalidad vamos a tener que transgredir un poco. Casi que digo, hagámoslo, porque si no, nos van a robar todo”. Nada que añadir.

publicado el 29.09.2025

La Tour de glace

En la conferencia de 1953 “El cine, instrumento de poesía”, el genial director calandino Luis Buñuel criticaba esa producción audiovisual mainstream que imitaba las novelas y el teatro (síntoma de “vacío moral e intelectual”), dejando de lado el elemento esencial de toda obra de arte: el misterio. En su lugar, señalaba que “el cine es un arma maravillosa y peligrosa si la maneja un espíritu libre. Es el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto. [...] La noche paulatina que invade la sala equivale a cerrar los ojos: entonces, comienza en la pantalla, y en el hombre, la incursión por la noche de la inconsciencia; las imágenes, como en el sueño, aparecen y desaparecen a través de disolvencias y oscurecimientos; el tiempo y el espacio se hacen flexibles, se encogen y alargan a su voluntad, el orden cronológico y los valores relativos de duración no responden ya a la realidad; la acción de un círculo es transcurrir, en unos minutos o en varios siglos; los movimientos aceleran los retardos. El cine parece haberse inventado para expresar la vida subconsciente, que tan profundamente penetra por sus raíces, la poesía”.

Desde que vi la obra maestra Eargiw, situé a la autora francesa Lucile Hadzihalilovic en esta tendencia poética que abraza la capacidad del cine para la creación, a fuego lento, de mundos oníricos cargados de misterio. Tanto en Earwig como en Evolution, el espectador se sumía con incontenible curiosidad en hipnóticos y pesadillescos universos, entre lo simbólico y lo ambiental, regidos por rutinas y normas extrañas que poco a poco se quebraban. Atmósfericos mundos imaginarios irreales en los que la audiencia tenía mucha menos información que sus personajes, incluidos los niños protagonistas.

En la magnífica La Tour de glace (ganadora de la sección Zabaltegi-Tabakalera), inspirada muy libremente en La reina de las nieves de Hans Christian Andersen, siguen presentes tropos y alucinantes decisiones estilísticas habituales de la obra de Hadzihalilovic: la infancia robada, relaciones materno-filiales “difíciles” (cuanto menos), sinestésicas texturas (aquí, del hielo y la nieve), presentación de espacios dislocados, expresiva dirección de fotografía que juega con el claroscuro o la gradiación del color (con un gran manejo de la luz en las escenas nocturnas, en este caso), presencia de reflejos, detallista y espectral diseño sonoro cercano al ASMR y al trance… Pero hay una diferencia fundamental: partir de un ambiente y sociedad realista (un orfanato en medio de las montañas), para introducir progresivamente los elementos fantásticos u oníricos, que descubrimos a la par que la joven protagonista, Jeanne, de 16 años, quien huye del hospicio para acabar refugiándose en un mágico estudio de cine en que se rueda “La reina de las nieves”.

Quizás esta aproximación desde cierto realismo, junto a la deriva de la fantasía inefable hacia la explicación psicológica, hace que se pierda algo de la fascinación y el misterio que abundaban en la obra anterior de Hadzihalilovic. Pero, desde luego, se gana en reflexión poética-estética sobre el propio cine que tanto ha cultivado la realizadora, al mezclarse hasta la indistinción, desde el punto de vista de la niña, el rodaje, lo filmado y lo soñado. A su vez, entre Jeanne y la enigmática Christina, estrella de la película (interpretada por Marion Cotillard), surge una ambigua relación de seducción, obsesión y dependencia reflejada en la propia historia que ruedan, añadiéndose en la trama arquetipos como el del doppelgänger o el poseído, en vinculación a la cuestión de la actuación.

Todo, se entiende, para reflexionar sobre el cine como instrumento de poesía. Desde ahí abordó Hadzihalilovic la obra de Andersen, pues preguntada sobre el por qué de la forma metatextual (de cine dentro del cine) de la cinta, respondía (traducción libre del francés): “esto vino del cuento, de una cierta manera, porque este comienza con la descripción de un diablo que fabrica un espejo que refleja el mundo y que deformaba la imagen del mundo. Ese espejo se rompe y sus pedacitos acaban en el corazón de la gente, en los ojos, y la gente ve las cosas deformadas. Yo me dije que amaba mucho esa imagen porque me hacía pensar en las pantallas del cine”. Lejos de la negatividad del espejo demoniaco, con todo, la onírica y misteriosa deformación cinematográfica es en Hadzihalilovic fuente de deseable placer. Una deformación vinculada, claro, a la mirada infantil. Esa con la que concluía Andersen su cuento: “Y permanecieron sentados, mayores y, sin embargo, niños, niños por el corazón”.

publicado el 30.09.2025

Shape of momo

Una de las sorpresas que encontré en la sección New Directors fue Shape of momo, el efectivo y entretenido relato autoficcional en el que la Tribeny Rai indaga en su propia experiencia volviendo a su pueblo natal en Sikkim (estado indio que limita con Bután, el Tíbet de China, Nepal, etc.) tras estudiar cine en Calcuta. En sus propias palabras, en ese momento: "Me di cuenta de que estaba en un punto intermedio. Venía de la ciudad, donde tenía autonomía, y cuando regresé al pueblo, no tenía nada. Tenía mucha presión social y todavía la tengo. En nuestra generación, no solo las mujeres, hay muchas personas que se mudan a ciudades más grandes en busca de mayores oportunidades o libertad. Así que pensé que este sería el momento adecuado para contar esta historia". Traducción libre de: “I realized that I was caught up in between. I mean, I came from the city, where I had agency, and when I came back to the village, I had nothing. I had a lot of pressure from the society and I still do. In our generation, not just woman, there are a lot of individuals, who move to bigger cities for bigger opportunities, or in search of freedom. So I thought this would be a right time to tell the story”

Rai aborda con gracia, austeridad y madurez las diferentes caras de los conflictos entre modernidad y tradición. O entre emancipación feminista y conservadores patrones de género. O entre las clases sociales. Y lo hace contando la historia del regreso de una joven independiente, Bishnu, a la casa de su familia en una aldea del Himalaya. Familia conformada por tres generaciones de mujeres, con estilos de vida plurales, que deben decidir si seguir adaptándose a las normas patriarcales o bien enfrentarse a ellas.

Con esta descripción parecería que la posición de Shape of momos en favor de la protagonista es evidente. No en vano, si en el dilema que atraviesa a los personajes entre el mantenimiento de las buenas maneras, del aparentar, por presión social y la expresión de la libertad crítica personal, sin tapujos, Bishnu escoge el contenido antes que las formas; Rai elige una puesta en escena poco llamativa, clásica, para priorizar la historia y sus temas, limitándose la forma audiovisual a reincidir o reforzar con eficiencia lo ya presente en la verbalidad. Es escoger el sabor, antes que la forma del momo, esa masa de harina o dumpling tan propio del Tíbet y Nepal. Dicho lo cual, la forma no deja de ser muy funcional y alcanza hallazgos interesantes. Por ejemplo, los diálogos son certeras expresiones de los pensamientos y puntos de vista de los personajes, mientras que hay un manejo diestro de la incidencia de la luz o de la posicionalidad de los actores en el plano para expresar el estado de su relación.

En cualquier caso, el partidismo de Rai no es tan claro. Así lo decía, emocionada, en el aplaudido estreno en el Kursaal: "Además, no soy solo el lado bueno del protagonista. Cuando empecé a escribir el guion, me di cuenta de que si solo hablaba de lo injusta que es la sociedad conmigo, no le haría justicia a la historia. También quería criticar mi origen privilegiado". Traducción libre de: “Also, I´m not just the good side of the protagonist. When I started writing the script, I realized that if I just talked about how society is unfair with me, it would not do justice to the story. I also wanted to critique how I come from a place of privilege”. Y es que el potencialmente emancipador impulso contestatario de Bishnu acaba siendo también conservadora y prepotente superioridad moral, especialmente flagrante en su poco empática, desconsiderada e indignante explotación laboral. La historia de Bishnu es también la del descubrimiento de la miseria ajena, aunque, por desgracia, esta cuestión de clase acaba por no cerrarse tan climáticamente y redondamente como la de género.

publicado el 03.10.2025

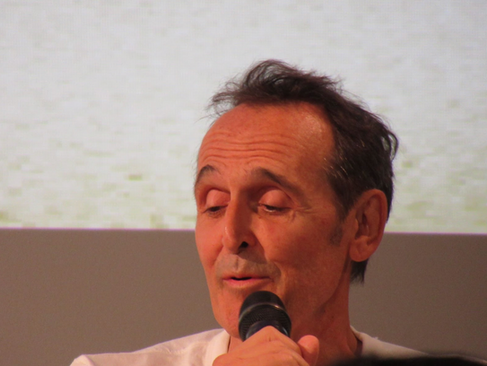

Conversatorio NEST con José Luis Guerín: Historias del buen valle

“En construcción (2001) es un antes y un después en el cine español. [...] Era de las primeras películas filmadas en vídeo digital, luego inflada en 35 mm [...], José Luis la había filmado mayoritariamente con estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra dentro del marco de un taller de creación, es una película muy pionera de derivas que luego ha tomado el cine contemporáneo y el documental de creación. Una estela que continúa hasta hoy, 25 años después”. Así hablaba y moderaba el cineasta y productor Jonás Trueba la rica conversación NEST que mantuvo con el director José Luis Guerín, uno de mis momentos favoritos de la Zinemaldia. Celebrado en Tabakalera, en el encuentro se profundizó en la visión de Guerín de la decadencia del cine contemporáneo en tiempos de individualismo competidor, de su particular metodología artesanal, de las películas que le marcaron (con especial énfasis en Ordet de Dreyer), de la integración de la producción en el proceso de creación, de sus secretos de cocina (que pidió a los asistentes que no desvelásemos) y, sobre todo, de su nuevo largometraje: Historias del buen valle (Sección Oficial), un humanista canto a una comunidad multicultural en riesgo de desaparición (la del periférico, aislado y pobre económicamente barrio barcelonés de Vallbona), como también En construcción versaba sobre la transformación urbanística y personal del céntrico barrio del Raval.

Y es que la estela de la magistral cinta de 2001 empapa Historias del buen valle, un empático caleidoscopio de variados testimonios, anécdotas y vivencias que atraviesan el barrio, en relación a la gentrificación, los desahucios, el machismo, el racismo, las migraciones, la agricultura sostenible, la destrucción medioambiental, la muerte, el impacto de la guerra, el bullying, la demencia, etc. Temas enlazados en un perfecto montaje, lleno de rimas, donde muchas secuencias resuenan con la anterior (la inteligente técnica de mantener el sonido durante unos segundos tras el corte de plano funciona al dedillo a este respecto). Guerín vuelve a presentar un dinámico repertorio de carismáticas, excéntricas o singulares personas de diversas procedencias que sustituye la hilaridad de En construcción (presente en momentos puntuales) por una melancolía fordiana (las referencias al western son explícitas y tan bellas como los tiernos momentos musicales).

Guerín continúa depurando la “puesta en situación” con que se aproximó a su documental sobre el Raval, obteniendo ahora resultados igual de asombrosos y mágicos. Preguntado por ello, Guerín daba la siguiente (larga) respuesta:

“Yo me he acercado al documental no tanto por un deseo de denuncia o cine social. Es irritante, porque el cine documental se devalúa cuando se le mira con condescendencia por la bondad de la causa que aborda. ¿Cómo vas a hablar mal de una película que recupera memoria histórica o que socialmente es muy lúcida? Hay una menor exigencia desde ahí al cine documental, como si fuera una forma de cine desvaído. Pero las cosas no se dejan capturar por las buenas, y el deseo del cine es visibilizar cosas que a lo mejor no son tan visibles. Hay personas que entienden casi el documental como un registro neutro, como si el cine documental no exigiera un trabajo. Ese malentendido lleva incluso a que nos paguen menos dinero a los directores de documental que a los de ficción. Por eso es interesante alternar… Para muchos el cine documental es como dejar una cámara de videovigilancia, es decir, a veces me preguntan: ¿pero tú aquí has hecho cosas o es un documental? Como si en el documental no trabajases. Entonces en una película de ficción, el director llega a su casa y se pone a mirar storyboards y a pensar y a revisar el guión… En cambio, si haces un documental, no, te vas a dormir tranquilamente y la realidad acontecerá el día siguiente. Bien, tal y como lo entiendo yo eso no es así.

Y, sin embargo, mi deseo del cine debo reconocer que proviene esencialmente del cine de ficción, el que me ha depositado un imaginario más rico, que me ha hecho reflexionar sobre el lenguaje del cine, en cómo proceder con una elipsis, favorecer un punto de vista frente a otro, tratar el espacio, etc. El documental rara vez empleaba las posibilidades de escritura de la ficción, tratado como simple herramienta o prolongación para investigaciones sociológicas, periodísticas, etc., que también ha favorecido al documental, este vínculo con gente que proviene de otras disciplinas. Pero a veces también lo ha empobrecido, ha creado una pereza en la manera de pensar el cine. [...]

Si lo que pretendes en visibilizar o hacer elocuente elementos de la vida cotidiana, ahí se impone un distinto tipo de escritura que la del registro neutro. Varios momentos de la película yo los grabé en una captación de cine directo absoluto, y luego pensé: ¿qué contiene esto y cómo debemos filmarlo para visibilizar lo que está pasando aquí? Entonces volví a provocar estas situaciones y a filmarlas con una disciplina visual para visibilizar eso que hay que visibilizar. Y en eso he sido muy fiel, hasta el punto, y esto lo han padecido mis productores, de que si en lo que he filmado suena un tema musical de Rubén Blades, que es carísimo, cuando íbamos a reproducir esa escena o a provocarla otra vez, pues tenía que ser exactamente esa música. Y costó mucho. Pero ahí soy muy purista. Os podría mostrar los brutos y mi operación cinematográfica posterior.

Cuando haces una película documental y no trabajas con actores, nunca funciona lo de decir a esas personas lo que han de hacer. Yo no lo he hecho nunca, eso de indicar a los personajes que filmo qué es lo que han de decir o incluso cómo se han de mover. Intento aplicar algunos conocimientos que tengo de la puesta en escena, pero con unas diferencias que me llevan a pensar en ese término de “puesta en situación”. Para recuperar una verdad que has visto y que vas a provocar, llevándote a un territorio desconocido, pues hay que crear una serie de elementos: ¿qué espacio eliges, qué hora del día, cómo intuyes que va a ser la interacción entre las personas que has pensado que van a estar ahí, y sobre todo cómo te relacionas con esas personas antes de filmar, la atmósfera que creas, la música que suena…? Bueno, una serie de elementos que van a crear esa situación y el dispositivo adecuado para capturarlo.

Entonces, en ese terreno me siento muy a gusto, porque siempre se deja abierto el margen a lo inesperado, a lo azaroso. Y yo me alimento mucho de eso, de lo que llamo el pacto con el azar. Si está todo muy calculado, muy escrito, muy cerrado, siempre digo que pierdo el deseo del cine, que yo he vinculado mucho a un deseo de origen religioso, de asistir a una revelación. Va a irrumpir algo que yo no esperaba. Es un deseo de trascendencia en la medida en que escapa a mis posibilidades, son cosas que yo no podía haber escrito en un guión, es un deseo de trascenderme, ¿no? Ese deseo de trascenderme pactando con el azar es lo que guía mi gran deseo del cine, que tiene esos dos polos opuestos: por un lado, yo me he formado y amo el cine profundamente (veo una película cada día), y yo he disfrutado con el cine del control, que juega con la luz, donde todo está calculado y al mismo tiempo para crecer como cineasta, veo eso como un callejón sin salida.”

Activista del punto de vista único (deseando utilizar, por principios, una única cámara en todo momento), Guerín apuntaba a que, con la puesta en situación, uno ha de tener en cuenta la influencia de la cámara en la interacción de los personajes: “Cuando nos ponen una cámara enfrente, esto puede tener un efecto depredador, entonces es tu tarea cómo restaurar ese ritmo que te gustaba de esa persona. Pero la cámara no siempre es depredadora, sino que la presencia de la cámara va a generar situaciones que van a tu favor, que va a crear acciones interesantes. Es decir, la conciencia de que me están filmando va a hacer que ahora largue esto a este tío. Por ejemplo, yo lo noté en la película En construcción, en los diálogos entre un obrero muy marxista marroquí y su compañero gallego, al que le rebotaba todo el discurso ideológico. Pero Abdel [Abselsalam Madris], al saber que le están filmando, decía “ahora te vas a enterar”, y lo adoctrinaba y lo adoctrinaba, y lo bueno era la respuesta de él: “anda no me rompas la cabeza”. Se creaba una relación muy bonita que en el fondo si no hubiera estado la cámara no hubiera surgido. Eso es fundamental en la puesta en situación, no solo la interacción entre los personajes, sino el saber evaluar bien la incidencia que puede tener la cámara, si hay que neutralizarla completamente u otorgarle una presencia en esa interacción. Es una relación triangular, entre los personajes y las cámaras.”

A su vez, Guerín señalaba que la repetición es uno de sus trucos para que la puesta en situación funcione con mayor facilidad: “En En construcción y en Historias del buen valle, filmo cosas que se repiten cotidianamente. Por ejemplo, en En construcción yo quise centrar la construcción de todo ese bloque, dado que el cine es síntesis, en la construcción de una escalera y de una ventana. Y la ventaja que tenía un edificio es que ves una serie de trabajos que se repiten planta tras planta, entonces pacientemente ves como hacen unas escaleras en la primera planta. Y, como yo alterno rodaje y montaje siempre, analizo ese material y veo lo que no funciona, y me digo, venga, pues en la segunda planta vamos a hacerlo bien. Y vas afinando el dispositivo. No por un deseo de perfeccionismo ni formalismo, sino la forma entendida como vehículo para transmitir las ideas y los sentimientos. Eso es lo que da una nobleza a la forma, las cosas decorativas no me interesan nada.

En el rodaje de En construcción, yo advertí que un padre estaba enseñando a su hijo a hacer una escalera. Y me sorprendió mucho, pues creía que el trabajo de la construcción era un trabajo alienante. Y ví que no, que había ahí un orgullo artesanal en hacer bien una escalera. Por ejemplo, regañaba al hijo porque si fallaba un milímetro era porque no había sacado punta al lápiz. Era un trabajo de gran precisión. Y ahí vi que yo tenía que ser preciso, que no valía una escritura de cámara vacilante, o de cámara que fuera buscando como en un reportaje de cine directo a un personaje y otro, sino que tenían que ser encuadres muy bien definidos, fijos, que respondieran al trabajo que estaban haciendo. Te preguntas ante la materia que tienes en frente, ¿cómo puedo hacer para transmitir bien ese gusto que tenían ellos por sus materiales, por sus azulejos, por sus lápices…? Y eso me dio la clave para la forma de toda la película de En construcción, luego.

En Historias del buen valle es así. Son gestos que se repiten, acciones que se repiten, y que permiten ser observadas, capturadas y a veces la captura en sí misma, dices: perfecto, ahí está, ahí he conseguido dar, pero otras veces ves que esa realidad necesita un dispositivo que has de mejorar.” De hecho, Historias del buen valle, metodológicamente transparente, muta continuamente en busca de la forma más propicia (lo que justifica que José Luis Guerín aparezca acreditado, no como director, sino como “work in progress”). Tras un hipnótico prólogo en super 8, con observaciones jazzísticas y casi abstractas de los habitantes de Vallbona, vemos el divertido casting de Historias del buen valle (algo que remite irremediablemente a los Vidrios partidos de Víctor Erice, cineasta cercano a Guerín). Audición en que los vecinos de la barriada se presentan con datos que, en los diálogos de las situaciones provocadas posteriormente, serán repetidos teatralizados.

En esta última parte, el dispositivo se ficcionaliza progresivamente, pues, como explicó Guerín: “dentro de la puesta en escena van habiendo cambios, en las primeras puestas en escena hay personajes que se dirigen a cámara, no se oculta esto, y poco a poco se va estilizando más y va evolucionando hacia la ficción. Asistimos a la construcción de la película.” Es en este tercio final cuando Historias del buen valle alcanza sus más altas cotas de grandeza, concretando sus localizaciones espaciales en la paradisiaca poza de un río y, sobre todo, en torno a un par de edificios donde vemos (con impresionante raccord y utilizando una bandera palestina como punto de referencia) la simultaneidad de múltiples diálogos y acciones que aparecen a distintas distancias de la cámara, mediante reflejos en los cristales o con cruces de miradas. Estas brillantes composiciones, de impagable fuerza ética, hacen comprender el carácter irrenunciable de la fraternal comunidad que constituye el barrio unido de Vallbona, y, así, nos lleva a sentir como dolorosa toda política que obligue a sus habitantes a una nueva emigración o huida que, por suerte, en el filme es solo un simbólico y climático juego. Esperemos que se quede en eso.

publicado el 04.10.2025

Bugonia

Según el relato de Virgilio en el cuarto libro de las Geórgicas, al pastor Aristeo, héroe mitológico griego hijo de Apolo y Cirene, se le perdieron “todas sus abejas por enfermedades y por hambre”. Desolado sin la presencia de una madre que lo ha “abandonado” en el mundo de los mortales (“¿adónde es ido el amor que me tenías?”, se pregunta), Aristeo suplica ayuda a Cirene. Esta le aconseja raptar al cerúleo adivino Proteo y “apresarle con lazos para que te explique todo el origen de las enfermedades que padecen tus ganados y dé remedio para ella, porque, si no es por la fuerza, nada te enseñará ni esperes moverle a compasión con ruegos. Una vez cogido, sujétalo bien; así se quebrantarán al fin sus vanas artes, [...] pues apenas hayas logrado asirle y amarrarle, se te mudará en varias especies y figuras de alimañas”. Dicho y hecho, Aristeo consigue descubrir que su mal es un castigo por haber causado involuntariamente la muerte de la bella Eurídice y que debe hacer ofrendas y veneraciones a las Ninfas implorando paz. De las entrañas de las novillas y toros sacrificados por Aristeo salieron entonces, “formando inmensas nubes”, innumerables y zumbantes abejas. A este proceso de generación espontánea para crear enjambres de abeja se le conocía en la antigüedad como “bugonia”.

Según Bugonia (Perlak), la lograda vuelta de Yorgos Lanthimos a la incomodidad más densa tras la irregular Kinds of kindness, el obsesivo apicultor Teddy (Jessy Plemons), insatisfecho trabajador en una poderosa compañía farmacéutica, entiende la muerte de sus abejas como un síntoma de la inminente destrucción de la Tierra por parte de un grupo de alienígenas de Andrómeda, que ya habrían provocado el coma de su igualmente paranoica madre. Informado por numerosas teorías conspiranoicas de la dark web y por imaginativos experimentos personales, Teddy decide, junto a su primo menor, Don (Aidan Delbis), raptar a la supuesta alienígena que dirige la citada empresa farmacológica, Michelle (Emma Stone), con el fin de salvar el mundo. El desarrollo de la película, una apocalíptica y desoladora pieza de cámara cargada de suspense, cuestionamientos y tensos giros, es paralelo al de las Geórgicas, con sus inversiones de poder, responsabilidades y culpas.

Tras tratar la educación en Canino, el amor en Langosta y el poder en La favorita, Lanthimos añade a su nihilista corpus temático la exploración de la religión y la creencia en tiempos de posverdad. Y aunque el guionista Will Tracy (responsable de la serie Succession) cargue las tintas en los mommy issues como posible explicación psicológica particular (despolitizada) de la problemática conducta del rencoroso Teddy, ello no impide que, por momentos, puedan percibirse las resonancias satírico-alegórico-políticas pandémicas a una figura particular (algunos ejemplos claros son el Asalto al Capitolio o la sugerencia de Trump de tratar el coronavirus con inyecciones de desinfectante) y se asimile Teddy a sus seguidores más white trash y desilusionados políticamente. Resonancias levemente neutralizadas en ese carrusel emocional que constituye el desenlace, que me mantuvo en vilo y me divirtió, tanto como me entristeció y me dejó taciturnamente pensativo.

En este remake de la cinta de culto surcoreana Save the green planet, Lanthimos vuelve a contar con una atonal y chirriante banda sonora de Jerskin Fendrix (aquí más sinfónica, grandiosa u operística), con distanciados y deformantes grandes angulares o con un excelente diseño de producción de tonos ocres (como en Kinds of kindness), iluminado por fluorescentes. Pero si Bugonia sorprende, es por enfatizar en inauditos primerísimos planos, sobrecogedoras explosiones de violencia a parte, el carácter esencialmente retórico y racionalizado de la visceral confrontación entre una hipócrita, inmoral y poderosa CEO que ha integrado en su infalible sistema explotador todas las reivindicaciones progresistas, y un farfullante, pobre, traumado y resentido incel que se siente abandonado en la América profunda.

Emma Stone convence de nuevo en sus equilibrios actorales entre la frialdad, la emoción actuada y la que emerge tras capas de falsedad, pero es un pletórico Jesse Plemons quien arrebata cargando de compasiva vulnerabilidad cada frágil duda, puntual satisfacción, ofendido gesto y furioso arrebato, por despreciable que sea. Él es el culpable de que Bugonia sea tan incómoda y de que el corazón se nos encoja cada vez que Teddy manifieste la constante voluntad de aferrarse a sus creencias y de llevarlas a la práctica en actos cada vez más destructivos. Bugonia muestra tales actos a modo de oscura fábula, para que nos detengamos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que, como dirían Peter, Paul y Mary, todas las flores hayan desaparecido, y no haya generación espontánea de las abejas que valga.

publicado el 05.10.2025

Zinemaldi Alternatiboa: A magical substance flows into meParalelamente al Festival Internacional de Cine de San Sebastián se celebraba la 12+5ª edición del Zinemaldi Alternatiboa, un certamen reivindicativo, popular, descentralizado y crítico que llevó 10 películas a los distintos barrios y rincones olvidados de Donostia. Con espíritu combativo y comunitario, este Insurrectionary Fandango Festibal puso el foco en temas sociales como el genocidio que Israel comete sobre la población palestina, protagonista de su cartel.

Autoría fotos (verticales): VICTORIA IRENE

En el frontón de Sagües pude ver el interesante documental musical A magical substance flows into me (2015), presentado por alumnas de la Elias Querejeta Zine Eskola. De manera similar a lo que hace Pablo Gil Rituerto con las canciones de resistencia antifranquista en La marsellesa de los borrachos, la artista visual multidisciplinar palestina Jumana Manna sigue los pasos de Robert Lachman, etnomusicólogo alemán judío que, tras su migración a Palestina, creó el programa radiofónico “Oriental music”, donde invitaba a miembros de comunidades locales a interpretar sus melodías vernáculas. Estructurando su filme en viñetas de austeros planos fijos, Manna mezcla escenas de sus interacciones con su familia, con entrevistas y actuaciones musicales rutinarias de judíos kurdos o yemenitas, samaritanos, beduínos, cristianos coptos y musulmanes palestinos. Y a pesar de las diferencias de origen, religión, etnia o instrumento (del yargul al duduk, pasando por la rababa), se impone una tesis: el parecido musical es innegable.

Así, Manna confirma en la actualidad lo que Lachman ya defendía y lo difunde: la convivencia intercultural no es solo posible, sino natural, y el Estado sionista de Israel no hace más que perturbarla, como se intuye a partir de los testimonios del conflicto palestino-israelí a lo largo de la historia, background fuera de campo que va apareciendo conversación tras conversación. Un esperanzador final pone el broche de oro a la cinta, donde la continuidad lúdica y festiva de esta tradición musical común se convierte en puerta abierta al reencuentro.

publicado el 05.10.2025

Duas vezes João Liberada

Pocos filmes he visto en la Zinemaldia con tanto deseo reflexivo de experimentación audiovisual como la extraordinaria Duas vezes João Liberada (Zabaltegi-Tabakalera), con tanta lúdica lucidez para, aprovechando al máximo las posibilidades físicas de los 16 mm, cuestionar desde una perspectiva queer las narrativas, los modos de producción y las formas de representación hegemónicas. Paula Tomás Marques, estudiante de la tercera promoción de la EQZE, construye una cinta inconformista que, lejos del caos, la opacidad o el pastiche, es clara en sus reflexiones (debidamente explícitas e, incluso, reiteradas) y muy fluida en sus saltos entre niveles textuales y metatextuales (mérito de un guión perfectamente trabado y del prodigioso montaje de Jorge Jácome).

De lo que se trata es de mostrar las dudas, la incomodidad, la alienación, las tensiones y las discusiones que vive João, una actriz trans portuguesa, en el rodaje de un biopic sobre Liberada, persona no binaria perseguida en el siglo XVIII por la Inquisición lusitana. De su génesis explicaba Marques: “La película empezó cuando yo estaba haciendo investigación histórica en el archivo de la Inquisición y buscando un poco las personas, disidentes sexuales y de género de ese tiempo, que habían sido juzgadas. Pero no quería hacer un biopic, una película biográfica, porque esos documentos están escritos por la Inquisición, están siempre en discurso indirecto. Y lo que pasa es que la primera cosa que escribí fue la historia de João Liberada, un personaje ficticio basado en esos juicios, y no quedé nada contenta con eso.”. Entonces llegó June João, amiga de la directora, coguionista y actriz protagonista, a quién enseñó el guión y sus dudas, “y ella añadió también sus dudas, y creo que la peli se construyó un poco así, a partir de las dudas”.

Dudas verbalizadas en la obra final sobre las responsabilidades de la reconstrucción histórica, entre la imaginación más libre y el estancamiento en la fidelidad a fuentes “primarias” conservadas, que no dejan de ser interpretaciones parciales de los hechos elaboradas por figuras de poder. Dudas sobre la legitimidad del uso y la apropiación cinematográfica de una vida ajena sin su consentimiento, así como de la conversión de una figura en mártir. Dudas sobre la tendencia a la victimización miserabilista con énfasis casi pornográfico en la violencia sufrida pasivamente, lo que lleva a una invisibilización de las resistencias y los espacios de sosiego y seguridad. Dudas sobre la creación ética, sobre cómo introducir la disidencia, la calma, la comodidad y la atención o escucha en rodajes que deben ser perfectamente planificados para sortear las muchas dificultades pragmáticas. Dudas sobre los impactos inesperados y los cambios en la percepción causados por las imágenes e historias proyectadas en la gran pantalla. Dudas que, más que ser resueltas, acaban guiando un increíble largometraje que contextualiza el pasado desde las dudas del presente.

Duas vezes João Liberada comienza con un preludio in medias res que nos informa de que el director cis del filme dentro del filme ha quedado misteriosa y “mágicamente” paralizado (el elemento fantasmal o fantástico, que irá acrecentándose a lo largo del metraje, aparece aquí en la glitcheante duplicación visual del director o en el impresionante diseño sonoro de Marcelo Tavares, que llegará a mezclar expresivamente la banda sonora espectral, con el titilar de tazas, una especie de corriente eléctrica, el viento o el agua de un río). Lo que sigue son cuatro capítulos en los que se relatan los acontecimientos previos: presentándose las historias vitales de João Liberada y la joven actriz, identificándose las razones de su desgracia, haciéndose paralelismos entre las presiones de silenciamiento y exclusión que las atenazan y presentádose una autoficcional alternativa.

Y todo ello, mezclando la informal descripción de Liberada desde la voz en off de la actriz, casi a modo de crónica, con el autoral retrato bressoniano que constituye el filme dentro del filme. Alternando también las secuencias filmadas con su making of (quitando la corrección de color amarillenta que el director impone), y las fugas oníricas (con deformante ojo de pez) con la presencia repentina del soporte fílmico o de bellos diseños de estética medieval impresos en pantalla. O simultaneando la lectura del guión con su audaz efectuación práctica. Es mucho, sí, pero Paula Tomas Marques hace que parezca fácil. Qué milagro de película…

publicado el 06.10.2025

Aniki bóbó

Fue una alegría conseguir un hueco para salir de la vorágine festivalera de la primicia y el estreno, y poder ver en la sección Klasikoak la irresistible Aniki bóbó (1942), primer largometraje de ficción del aclamado cineasta portugués Manoel de Oliveira. Antecediendo el neorrealismo italiano en su retrato de la clase trabajadora en tiempos de miseria (la dictadura de António de Oliveira Salazar, fuera de campo, se hace presente en la disciplinada educación o en la amenazante figura de un policía represor de la disidencia infantil), Aniki bóbó tiene también una pata en la exagerada transparencia emocional actoral y el mickey mousing musical del cine mudo, con un luminoso y encantador sentimentalismo chaplinesco y una visión de la infancia con resonancias al Yasujiru Ozu de I was born, but... Y es que Aniki bóbó es una divertida fábula que nos remonta con infinita ternura a la niñez, y a sus primeros amores, sentimientos de injusticia, arrepentimientos e impulsos morales, todo con traviesa libertad.

publicado el 08.10.2025

Hlynur Pálmason Cinematic UniverseDesde el frío y arisco drama social Winter brothers al hipnótico western histórico Godland, pasando por la tensa y acongojante Un blanco, blanco día, el cine de Hlynur Pálmason ha retratado con original e imponente fuerza visual las sobrecogedoras odiseas de diversos hombres hacia la autodestrucción. En su cine, la violencia, repentina y estremecedora, aparece en simbiosis con las transformaciones y la monumentalidad sublime del paisaje islandés, protagonista de algunas de las memorables fugas y hallazgos visuales que pueblan sus filmes: desde los largos y distantes travellings por el bosque nevado que borran a los personajes o la explosión de Winter brothers, hasta el seguimiento de una piedra cayendo al río o el montage de planos fijos del paso del tiempo en la casa del protagonista de Un blanco, blanco día, pasando por la filmación cenital del proceso de descomposición de un caballo de Godland.

Este último fragmento es alargado y convertido en la impresionante pieza “Lament for a Horse”, presente en la interesante exposición Pálmason, sobre la obra plástica del autor, que se pudo ver en Tabakalera durante la Zinemaldia. El cadáver del caballo muta por y con su entorno, en un movimiento fotográfico muy distinto al del mítico experimento precinematográfico de Edward Mubridge. Se difuminan ahora los límites entre la vida y la muerte, el sujeto y su ambiente, el hombre y la naturaleza, percibiéndose la totalidad de la composición como una unidad metabólica, más allá del espacio-tiempo cartesiano. Todo respira, vive, y deja sus huellas. Así ocurre también en “One Winter Series”, que incluye una serie de grandes placas de metal recortadas y dejadas a la intemperie para cultivar, por los efectos del clima, señales, imágenes abstractas y texturas en la oxidación.