"Nadie lee nada; si lee, no comprende nada; si comprende, lo olvida enseguida". Les presento a la Ley de Lem, una breve afirmación que el escritor polaco Stanisław Lem (el escritor de Solaris) hace en su libro Provocación, Biblioteca del siglo XXI. Ya este libro es una curiosidad, porque recoge introducciones que él escribió de libros imaginarios. No existen y por lo tanto no se han publicado. Esta cita forma parte de la "introducción" de One human minut, un libro que reúne tablas con estadísticas clasificadas sobre lo que hace un gran número de personas durante un minuto. Nadie lee nada es una frase provocadora. Desata la indignación de muchos, la condescendencia de otros tantos, como si fuera la mecha necesaria en el posicionamiento de un reality show. Basta con ir a las redes de la creadora de contenido española María Pombo para ver la que provocó su comentario sobre su lectura en un vídeo de Tik Tok el 1 de septiembre: "Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer".

Aunque salieron trescientos vídeos en respuesta y artículos de prensa entrevistando a varios expertos sobre la lectura, hay una realidad en sus palabras: no a todo el mundo le gusta leer. Eso no es señal de que seas mejor o peor persona, es cierto, pero en el caso de Pombo, lo que hay detrás no es sólo una estrategia de viralización garantizada en la que todos caen porque "hay que tener una opinión que nos valide", sino que desata un complejo dilema en cuanto al privilegio de quien enuncia esa frase. ¿A qué tipo de lectores se refiere ella?, ¿al acostumbrado núcleo que consume libros como quien ve contenidos en redes o en plataformas streaming?, ¿o estaría pensando en la lectura obligatoria de los institutos? Voy un paso más allá, ¿qué percibe ella por parte de las personas que leen para tener que marcar esa diferencia?, ¿qué significa realmente leer para esta chica?, ¿desde qué posición ella decide desprestigiar a la lectura?. Lo que nos lleva a lo que dijo otro creador de contenido, Libros de la curva, en respuesta a su vídeo (esto es más parafraseado de mi parte): ¿es necesario validar todas las opiniones que vemos en redes? Como verán, este posible debate a nivel de redes, muy de nicho, termina cayendo en los mismos polos opuestos, en una inmediatez de respuesta que banaliza las opiniones y las consecuencias de los mismos.

Cuando elegí poner este título de Ya nadie lee para este experimento de jornadas, mi intención no era provocar una ola de viralidad inocua, sino de empezar a construir una reflexión colectiva sobre la relación de los jóvenes con la lectura fuera del mercado editorial comercial, o de las ferias de libros llenas de escritores de wattpad y de fanáticos de la lectura. Y no lo digo de manera despectiva, sino con la intención de empezar a explorar otros modelos de lectores no convencionales. Fuera de la idea comercial de lo que es una persona joven que lee. Esos que nos incomodan. Porque hay que ponerse de acuerdo, o los jóvenes realmente sí leen y no sabemos verlos, entenderlos ni llegarles a través de la mediación y la educación; o simplemente no leen porque ha cambiado la forma en que se relacionan con dicho acto (o dejan de tener espacios reales para hablar del tema).

Por eso propongo esta primera incursión sopesada, seria, amable, sobre los cambios generacionales que ocurren no sólo con el acto de leer sino con la percepción que la lectura genera fuera del motor del capitalismo. Con la intención, además, de que los jóvenes entren en la conversación como protagonistas. No hablar de estas personas desde el afuera, sino que formen parte de las mesas de debate, que puedan generar ideas y propuestas que resulten interesantes de reflexionar. Más que darles libertad, es ofrecerles un espacio para estar. Generar la posibilidad de un diálogo entre iguales para que luego decidan cómo ponerlo en valor, si es que tiene sentido hacerlo.

Fue por eso que el 7 y 8 de julio (con otros días más de desarrollo), juntamos a un importante número de personas en Gijón, para compartir alrededor de, aproximadamente, unos 1220 minutos. Y sí, remarco lo de los minutos porque aunque un autor polaco se inventó ese libro, para mí realmente existió su tesis dentro de las jornadas. Viví en la suma de muchos minutos con sus planos temporales, donde cada persona: joven, profesional, participante o sujeto del público, manifestaba o solicitaba algo, al mismo tiempo, en todas partes.

Algunas personas me señalaron de parecer un robot o compartarme como tal y es cierto, pues tenía expuesto cerebro, manos y pies, mucho más que alma y corazón. Y es que esta "descabellada idea", sólo se pudo llevar a cabo con la colaboración logística y económica de varios cooperantes (todos nombrados al final de esta entrada), aunque debo dar especial relevancia al apoyo económico de una subvención otorgada por la Dirección General del libro, del cómic y de la lectura del Ministerio de cultura de España y, la integración al proyecto, de la Fundación Municipal de cultura de Gijón que confío en nosotros.

Por eso, para hacerles un recorrido técnico lo más ajustado a la realidad, debo recurrir a una cita de Roland Barthes que, a su vez, sirve de epígrafe en el libro Las fotos de Inés Ulanovsky: "La fotografía repite mecánicamente lo que nunca podrá repetirse existencialmente". Así que divido esta entrada en fotos que me conducen a una traducción mecánica de la memoria. Más que una crónica al uso, es una radiografía. En la primer apartado haremos una visita a través de las jornadas, recordando algunas citas de los jóvenes participantes y fotos que sirven (o no) de contexto. Para luego darle paso a una explicación mucho más técnica que puede resultar interesante a las personas que trabajan en mediación con jóvenes. Es decir, el cómo se crearon y salieron adelante las jornadas.

En el octavo apartado, me abriré en canal para compartir con ustedes una conclusión emocional de todos esos minutos que son una historia fantástica de los últimos dos meses.

fragmentos de 1220 minutos

Si bien intentamos grabar las jornadas para compartirlas, se nos cruzaron varios problemas técnicos que obstaculizaron un buen resultado. Efectivamente existen algunos vídeos, pero no tienen mucho sentido compartirlos. Si quieren ir más al detalle de la programación, hay buenas crónicas escritas por algunos de los asistentes (están en la web de las jornadas). De mi lado, les dejo este irregular paseo a través de las ideas de jóvenes entre 15 y 22 años.

SARA: Fuera del gremio de personas que estáis al pie del cañón, hay esta idea de que los adolescentes (y no tan adolescentes) no quieren leer. Yo diría más bien que no leen lo que se quiere que lean. Así que lo más normal sería empezar preguntando ¿qué es lo que desean leer los jóvenes? Pero estas no son unas jornadas normales, y vamos a cuestionar un poco la utilidad de esa clase de preguntas. Al final recuerdan un poco al típico ¿qué querrán las mujeres? Si me preguntáis a mí, no sabría qué contestar. Y es que para responder, no podríamos evitar caer en generalizaciones que ignoran cómo afectan la familia, los amigos, las experiencias o el entorno cultural en la diversidad de gustos, diversidad la cual no cuestionamos en personas adultas. Así que, creo que la pregunta es más bien ¿qué diferencia a los jóvenes de los niños y de los adultos?

HUGO: me he puesto un poco intenso pero bueno, tú también

LUIS: Otros textos en teoría para adolescentes son pretenciosos y moralistas o muy reduccionistas y lo noto como un producto demasiado hecho por adultos.

SERGIO: Hay una tendencia entre adultos e instituciones que consiste en echarle la culpa (desde un tono condescendiente) de cosas como la popularidad de la ultraderecha o de la poca cultura literaria en los jóvenes a los propios jóvenes, ignorando que estos factores se deben en última instancia al trato recibido por parte de adultos e instituciones. Si la juventud no lee es porque faltan programas efectivos para difundir la literatura o la cultura o hablar de política.

ALMA: Nosotras nos conformamos con ser sus lectoras sumisas, y dentro de sus poemas, las cosificadas. Las eternamente jóvenes. Las despiadadas. Las mujeres somos. Existimos. Matamos. Follamos. Enseñamos. Pintamos. Escribimos. Bailamos. Leemos.

NURIA: ¿No les parece que tenemos a Brandon Sanderson un poco sobre idolatrado cuando hay otras autoras en el mundo de fantasía que pueden tener el mismo nivel? O más. Siempre hay una masa de hombres que lo idolatran y le quitan espacios a mujeres creadoras en ese territorio.

EYAD: A ver, la cámara la tengo cargada y configurada, los cables y todo está listo. Falta conectarla al programa en el ordenador y ya, y configurar el OBS claro pero eso Chema sabe hacerlo, ¿algo más?

CHEMA: en el bajo hay verdad, es el lenguaje que me entiende cuando ni yo me llego a comprender.

MERCEDES: el botiquín de casa no puede contener palabras tan grandes

ENEROLIS: Los padres de una amiga mía tienen un teatro en Barcelona y dejan que actores pequeños puedan actuar en su sala, y una de las representaciones a la que fui trataba de una historia en un pueblo de España en el que iba un adolescente al pueblo y unos matones le quitaban un libro de Lorca. Este chico de ciudad se enamoraba de otro chico del pueblo, y el matón que se quedó el libro comenzó a leerlo y se dio cuenta de que todos los sentimientos que tenía por uno de sus amigos coincidían con lo que explicaba. Y una de las escenas lo mostraba bailando con el libro dando a entender que se estaba descubriendo a él mismo.

ALICIA: Eso de las comunidades que leen son una buena tabla de náufragos.

ALEJANDRO: Pero llegará un día, si nada cambia, en que el amor y la vida sean una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que no significará nada.

ROBERTO: un ser benevolente, todopoderoso, vamos, un pajarito nos ha chivado que tú sabes mucho de gestión de proyectos, y queríamos preguntarte, como nosotros llevamos ya, varios años, intentando incentivar a los jóvenes a que lean, ¿tú tendrías algún consejo que darnos?

DAVID: es muy diferente dependiendo del momento o el entorno en el que tú lo estés jugando. Hay gente que se acerca más estéticamente a los juegos, pero otro que solo quiere matar orcos. Y cuando tú sabes que eso no es real, no tiene por qué hacerte una persona violenta.

DANIELA: ser un buen jugador con determinado tipo de juegos es saber interpretarlos y no gritar: ¡oh, me están follando la mente!

ADRY: El otro día un amigo me estaba hablando con una emoción excesiva sobre cómo un anime le afectó mentalmente y hasta físicamente, me pareció irónico, sabiendo que es el tipo de persona que está a favor de las IAs generativas y se tragó el argumento de que están para "democratizar" el arte. Creo que solo están para que las empresas nos acorralen a los creativos mientras bajen costos.

AROA: Me encanta como el sticker está totalmente fuera del contexto del mensaje.

MARIO: LEER no significa CULTURA, CULTURA, no significa PACIFISMO, PACIFISIMO no significa PAZ.

VIOLETA: Es que es un poco libro para quemar

ROTAR: en lo que respecta a la tecnología, nos hemos vuelvo tontos (o más bien, nos han vuelto tontos), cada vez hay una brecha más grande, tanto de conocimiento como de personas, entre gente que "no entiende de ordenadores" y gente que "sí entiende".

SILVIA: Vivir como si no hubiera un mañana funciona. Hasta que no lo hay.

IVÁN: he puesto la foto de Pedro Pascal a la par de las instituciones, porque para mí, Pedro Pascal es una institución.

GABRIELA: ahora mismo habrá autores que dentro de cien años sean los autores de nuestra época que a lo mejor no te das cuenta ahora que lo son, porque se le suele dar más valor al arte después de que haya pasado tiempo.

PALOMA: Sinceramente prefiero actividades autogestionadas entre jóvenes ya que pienso que pueden ser más dinámicas y entretenidas.

ALAN -leyendo-: tengo un plan, tener planes no me ha servido de nada; planeada que mi madre viviera hasta que yo fuera grande, planeaba que mi papá fuera a verme a mis partidos de básquet, planeaba tener una banda de rock y en cambio fui una niña preocupada por no gritar, no molestar, no babosear. Planeaba entrar a estudiar música o pintura, pero no sé, tengo mis dudas.

CLAUDIA: Yo soy esa párrafo de Las ventajas de ser un marginado: "A lo mejor es bueno poner las cosas en otra perspectiva, pero a veces, creo que la única perspectiva es simplemente estar ahí. Porque está bien sentir cosas. Yo estaba realmente ahí. Y eso fue suficiente para hacerme sentir infinito. Me siento infinito".

MANUEL: Creo que uno de los principales hallazgos o cosas que me llevo del club de lectura, de hecho, fue el encuentro con una comunidad de amigos que sigo conservando y con los que sigo discutiendo. Sin esta dimensión comunitaria, no sé si habría abandonado la actividad lectora. Quizás se nos permitirá “bailar lo leído” colectivamente.

ELENA: Somos una gran y bella comunidad lectora. Y espero que, cuando llegue la siguiente generación, nos esforcemos de nuevo por sentarnos a su lado. Por tratar de entender su nueva manera de acercarse la literatura, de sentirla, de entenderla. Espero que podamos darles y seguir dándonos un espacio para compartir con libertad y amabilidad. Hagamos con la lectura (decidiremos, juntos, cómo) lo que Úrsula quiso hacer con la casa de los Buendía -lee-: Que abran puertas y ventanas -gritaba- que hagan carne y pescado, que compren las tortugas más grandes, que vengan los forasteros a tender sus petates en los rincones y a orinarse en los rosales, que se sienten a la mesa a comer cuantas veces quieran, y que eructen y despotriquen y lo embarren todo con sus botas, y que hagan con nosotros lo que les dé la gana, porque esa es la única manera de espantar la ruina.

Para dar inicio a las jornadas, hubo unas palabras de bienvenida. No quería que fuera un discurso convencional. Intenté dejar en evidencia que muchas veces es difícil reflexionar sobre la mediación, cuando los jóvenes, las instituciones u otros trabajos no reconocen esta actividad como una profesión. La intención era abrir el camino para entender si nuestra actividad laboral es relevante o cómo tendría cabida en el futuro. Además, no quería dejar fuera a muchos otros jóvenes que han participado en diferentes clubes de lectura, actividades relacionadas, o participantes de otros países que intentan ser mediadores.

Así que propusimos un experimento. Cada persona que quisiera participar (en total fueron 80), enviarían un pequeño vídeo sobre su cotidianidad, su día a día. No era necesario que saliera su rostro, sino el cómo perciben ellos al mundo. Jóvenes de distintas partes de España, Colombia y Nicaragua nos compartieron su mirada y Maya G. Mori se encargaría de darle forma. Un pequeño ejercicio documental en donde el hilo conductor era aquello que hacen, sin más. Contamos con el apoyo musical de Marc Ayala Dalmau, que bajo la delicada edición de sonido de Maya, se construyó un documento audiovisual interesante. Este sería nuesto primer "Disculpen que les interrumpa", en el donde yo leería una carta dedicada a estos jóvenes, mientras las personas verían este ejercicio documental tan bien logrado. Si quieren leer el texto, basta con entrar a este enlace: Cuando nadie los ve.

Comité editorial y de apoyo emocional

Más que crear un modelo de grandes reuniones previas con todos los jóvenes participantes, estas jornadas se fueron cimentando a través de pequeños encuentros fragmentados. Eran grupos de distintos jóvenes que aportaban ideas, propuestas o simplemente decidían formar parte en determinadas actividades. A este grupo se le llamó Comité editorial y de apoyo emocional, porque forman parte fundamental del desarrollo del evento.

Sus nombres son Adry, Aly, Alejandro, Alma, Chema, Dani, Daniela, David, Eyad, Gabriela, Iván, Jaime, Luis, Maya, Manuel, Mercedes, Nuria, Rotar, Sara, Sergio, Silvia, Violeta. Puedes conocer sus biografías en la web del evento: Yanadielee.

Existieron seis ejes de participación:

Propuesta de invitados. Tuvimos la fortuna de conocer proyectos como los de Aissata M'Ballo (Jande), Marta Fernández (Emerxentes), Alejandro Fernández (Ciclo Pulga) y Lucía Corte (Amigas de lo ajeno) gracias a las recomendaciones de estos jóvenes.

Participación en las mesas Mixtura junto a profesionales de la mediación, la investigación o la escritura. La intención de estas mesas era crear un diálogo directo alrededor de conocimietos que los jóvenes tienen de forma empírica. En este caso sobre videojuegos e internet. Si bien todas las mesas de las jornadas tenían reuniones virtuales previas de preparación, estas en específico tuvieron más de un encuentro. Fue un importante compromiso por parte de Marta G. Franco y Lucas Ramada Prieto, quienes estuvieron en constante diálogo e interacción con Daniela Da Cuña, David Amador y Rotar durante meses. Jugaron videojuegos en colectivo para incluirlos en la conversación, leyeron libros, y compartieron espacios de internet para trasladarlos al diálogo en las jornadas. Otras mesas de aliento similar como la de Mónica Rodríguez, Adolfo Córdova o la mía, contaron también con encuentros virtuales, grupos de WhatsApp o preparación previa presencial durante los días de las jornadas.

La idea de disculpen que les interrumpa, un espacio de ruptura durante las actividades donde algún joven tomaba el control para girar la conversación con absoluta libertad. Para esto contamos con ejercicios sin censura de Alma Hidalgo, Elena López y Mario Muñoz. Si quieren leerlos, solo basta con hacer clic en sus nombres.

La conferencia inicial tendría que hacerla una persona joven. Fue por eso que invitamos al Poetry slam Cartagena, iniciativa joven que ha tenido casi dos años de éxito en su ciudad, conquistando espacios para compartir la poesía. En esta oportunidad, crearon un ejercicio de oralidad sobre el futuro titulado La rebelión de las palabras.

Ejecución técnica del evento. Chema Liñero, Eyad Mahmoud y Alma Hidalgo estaban al frente de las luces, el sonido, fotografía, redes sociales y vídeos. Con eventuales colaboraciones de Daniela Da Cuña, David Amador, Sara Moro, Luis Cayado y Alan Corroniero.

Nada avanzaba sin el visto bueno de todos estos grupos focales. Desde la imagen del cartel y su diseño hasta el cierre del programa. Fueron muchos meses de trabajo previo.

Las mesas explorarían diferentes áreas, con invitados de distintas comunidades autónomas. El lunes exploramos la edición, la escritura y la mediación, para entender el rol del joven y del mediador dentro del gremio. Para el martes, reunimos importantes proyectos de fomento de la lectura con apoyo institucional de España y luego otra mesa con proyectos de jóvenes para jóvenes, llevados a cabo con autogestión en Asturias.

Las mesas de mixtura estaban incluidas en ambos días. Por último, el performance teatral La Encrucijada, creado íntegramente por jóvenes de la Escuela superior de arte dramático, amenizó tanto debate intelectual. Y las dos actividades de cierre, eran un ejercicio colectivo a través de la lectura de Canción de protesta: por los jóvenes detenidxs y desaparecidos; y una mesa final en que jóvenes de Gijón, Barcelona, Cartagena y Sevilla respondían a las preguntas que las personas del público habían hecho al inscribirse. Abajo podrán ver el programa de mano, y en la web de las jornadas las diferentes biografías de los participantes.

De todas las actividades hechas durante las jornadas, sólo hubo dos mesas sin presencia de personas jóvenes. Nuestra intención era darles voz y relevancia, pero también abordar otros temas profesionales como la mediación en bibliotecas, institutos y lugares no convencionales, así como el rol de las instituciones o de la figura del autónomo en el oficio de la mediación. Para eso era importante poner en diálogo la experiencia laboral y profesional de los agentes participantes. Que, a su vez, era un espacio de formación para los jóvenes interesados en el ejercicio de la mediación lectora como futura profesión.

De los obstáculos más relevantes estuvieron encontrar una fecha en donde todos los agentes (jóvenes, inscritos, participantes) pudieran coincidir sin afectar su vida cotidiana. Hubo jóvenes que no pudieron participar por temas laborales, viajes familiares o las fechas de las convocatorias extraordinarias del examen de la EBAU en Asturias. En ese sentido, agradezco el compromido de Eyad Mahmoud y Sergio Ferro, quienes compartieron su tiempo entre las jornadas y presentar las pruebas (ambos salieron bastante bien).

Una de las intenciones de las jornadas, era poder tener un alcance importante a nivel comunidad. Es decir, no sólo encerrar las actividades al entorno de Ya nadie lee, sino generar propuestas que alcanzaran a personas que no se habían inscrito. Dar herramientas a conocimientos mucho más específicos tanto para adultos que trabajan con jóvenes, como para los mismos jóvenes que eran el centro de atención. En ese sentido se ejecutaron:

Jugar importa. Ficción digital infantil y juvenil y mediación cultural. Un curso de Lucas Rama Prieto con el apoyo de la Fundación municipal de cultura de Gijón, en el que los bibliotecarios y profesionales se reunieron a pensar sobre el videojuego en los espacios comunitarios. Poner en cuestionamiento no sólo nuestra idea sobre el tema, sino también nuestra relación con otro tipo de ficciones fuera del mercado del libro.

Imagina un elefante en la terraza: taller práctico de edición de libros ilustrados. Con el apoyo de Juventud Gijón, se llevó a cabo un taller que dirigió Araya Goitia de editorial Ekaré a adolescentes de distintas edades en Gijón. Un amplio grupo compartió durante una semana sus ideas para llevar adelante una editorial de libros ilustrados, en donde además reunió a distintas personas de la comunidad: libreras, bibliotecarias, técnicos de juventud, no sólo para compartir el trabajo de estos adolescentes que nada tenían que ver con las jornadas, sino para ampliar la mirada del mapa cultural de sus participantes.

Poetry Slam Gijón. Si bien, nuestra intención era brindar un espacio al Poetry Slam Cartagena como el discurso inaugural de las jornadas, nos parecía coherente que el Poetry slam de Gijón nos acompañara en el evento. Un ejercicio cíclico en donde poníamos en valor a la palabra. María Latores, quien junto a Ángel Cuesta, llevan adelante este ejercicio de micrófono abierto a la poesía, estuvo acompañada de la poeta Vanesa Liñero para darle paso a ocho jóvenes quienes nos brindaron un paseo extraordinario por la poesía.

Narrativas del amor, constructos del deseo. Un taller de creación de fanzine colectivo dirigido a los jóvenes participantes de las jornadas. Las personas encargadas fueron los jóvenes de Ciclo Pulga, quienes generaron y compartieron la siguientes preguntas: ¿De qué formas nos atraviesa el amor? ¿Quién ha moldeado nuestros deseos? Y más importante, ¿somos conscientes de ello? Para este taller queríamos un doble ejercicio, por un lado, que algunos de los representantes de los proyectos culturales hechos por jóvenes pudieran desempeñar un rol más allá de la mesa de diálogo en donde estarían sentados; pero también poder darle a los jóvenes de las jornadas un espacio para conocerse fuera de lo convencional, donde sus palabras e ideas fueran el real y único punto de encuentro. Era el momento de que socializaran, sin importar de la comunidad autónoma que nos visitaban.

Para las estrategias previas a las jornadas, contamos con dos apoyos importantes:

Piratas de Alejandría, sociedad y empresa cultural encargada de ejecutar actividades del proyecto El placer de leer en Sevilla. Juntos, llevamos algunos años en la formación de jóvenes en mediación lectora. En esta etapa, acompañamos a los jóvenes participantes en la búsqueda de financiamiento para ejecutar un evento cultural en Espartinas. Como estas hazañas suelen coserse a fuego lento, iniciamos una exploración documentada en espacios culturales que ofrece Sevilla, dándole a los jóvenes la posibilidad de entrevistar a personas del medio cultural y la mediación. En mayo, acudimos a Casala teatro y el Espacio cultural Colombre, donde Roberto, Naiara, Paloma, Claudia entrevistaron a la joven poeta Paula Rosado y a la agente cultural Alicia Bululú. Colaboraron también Nuria, Khadija, Mari Carmen junto a unos diez jóvenes que vinieron desde Almensilla, Guillena, Pedrera y Cantillana. Hubo también una entrevista pública a mi persona, pero problemas de audio, iluminación y para no alimentar el alma cotilla de estos jóvenes, será difícil salvar dicho material. Lo intentaremos. Estas entrevistas están en proceso de edición, y pronto podrán acceder a ellas en nuestro canal de la web y de YouTube. La intención era seguir dando espacios a los jóvenes y hacer ruido acerca del evento en Gijón. Si bien al principio la intención era traer al mayor número de jóvenes sevillanos para participar en las jornadas en Gijón, apenas se logró el apoyo de contar con Paloma Monroy, que con 15 años es una de las jóvenes que más ha defendido su rol de mediadora dentro y fuera del proyecto. Su voz se sumó a las jornadas como una de las personas participantes.

No podíamos descuidar Gijón, ciudad original donde nacía el proyecto. De esta manera, con el apoyo de las Bibliotecas municipales de Gijón, nos encargamos de las actividades literarias que se celebrarían en su estand dentro de la Feria del libro de Gijón en junio. En ese sentido pudimos darle espacio a jóvenes que querían tener mayor participación en las jornadas o que por motivos ajenos a su voluntad, no estarían en esas fechas. Con Ya nadie lee, la propuesta es bastante clara, confrontar a los jóvenes con profesionales del área cultural para poder hablar de manera horizontal. Para una de las mesas, Alicia, Gabriela, Sergio y Chema conversaron conmigo sobre los clubes de lectura y la premisa de Ya nadie lee. En un segundo día, Alma conversó con la poeta Noemí González y en el tercero, Nuria dialogó con la autora joven Ester León sobre su más reciente libro El circo Luna rota. La sorpresa estuvo en que estas mesas estuvieron rodeado de grupos de personas que no sólo se quedaron a todos los encuentros, sino que generaron espacios de diálogo a nuevos debates. El apoyo del público de la feria fue fundamental para nosotros. Aquí les dejamos un breve registro de lo que vivimos:

A pesar de lo intensivas que fueron las jornadas, al día siguiente Daniela Da Cuña (18 años) y Luis Cayado (17 años) prepararon unas entrevistas para el canal de PezLinterna. Con el apoyo de Alma Hidalgo y los equipos de Eyad Mahmoud (quienes no se conocían antes de las jornadas y confiaron plenamente el uno en el otro). Realizaron la entrevista a Lucas Ramada Prieto en el barrio de Cimadevilla y en el caso de Adolfo Córdova, en el edificio de la antigua Escuela de comercio. Ambas entrevistas, en proceso de edición, se compartirán tanto en nuestro canal de la página como en YouTube.

La imagen la realizó el ilustrador Miguel Pang (hubo un importante apoyo desinteresado en el diseño del cartel por parte de Camilo Villegas y Marcelo Jacob). Miguel nos envío distintas propuestas de ilustración que fueron debatidas por varios de los grupos focos y, por mayoría, elegimos ese primer boceto. Si ya el título de las jornadas era provocador, la idea de lanzar el libro a manera de travesura, era vital para nosotros. Eso sí, todos coincidíamos en que para iniciar una revolución, necesitábamos más de una persona en el cartel, por eso sugerimos al segundo personaje. Lo cierto es que el "disculpen que les interrumpa" de Mario Muñoz el lunes por la tarde, llevó el concepto hasta sus últimas consecuencias.

El resto de diseños (programa, postal, presentaciones y página web) fueron hechos por mí. La web y las redes sociales compartían las biografías de los participantes con una doble foto: la actual y una de joven o niño, de esa manera todes estábamos en igualdad de condiciones en cuanto a imagen, así como queríamos que estuvieran las ideas. Si te interesa enterarte al detalle de las biografías de los invitados (con sus fotos de antaño), así como leer algunos de los materiales creados por los jóvenes para las jornadas o leer la generosa prensa que hicieron al evento, entra a la web de Yanadielee, que sirve de archivo para el evento.

Estuve sostenido por una red. No sé si lo hacían de forma consciente, pero cada uno de sus brazos creaba un pequeño nudo con los demás, aunque no se conocieran, y esa red que me mantenía en pie. Quizás alguna vez he sido yo esa red. Han pasado dos meses y cada vez que echo la mirada hacia atrás, pienso en que nada hubiera podido salir adelante sin el compromiso, la alegría, la valentía y el afecto de este grupo de personas. No sólo me refiero a los que están en la foto, sino a todos que formaron parte de las jornadas antes, durante y después. Y para esa sensación no hay palabras que valgan, por eso me mantuve en estado robot, porque era tanta la calidez que hicieron del trabajo de uno, el trabajo de muchos.

La noche del lunes nos fuimos a la playa a comer pizza, a charlar de la vida, a seguir las instrucciones fotográficas de Eyad, a correr, a ser felices sin imposturas. A pesar de estar muy cansados, nos sentimos poderosos durante esa noche. Pocos momentos se me quedaran instalados en los recuerdos como ese, y eso que dos noches después, algunos de ellos me despertaron en la madrugada para incitarme a salir al encuentro de una inmensa luna naranja. Era un compromiso con la belleza, con lo extraño pero también con el estar.

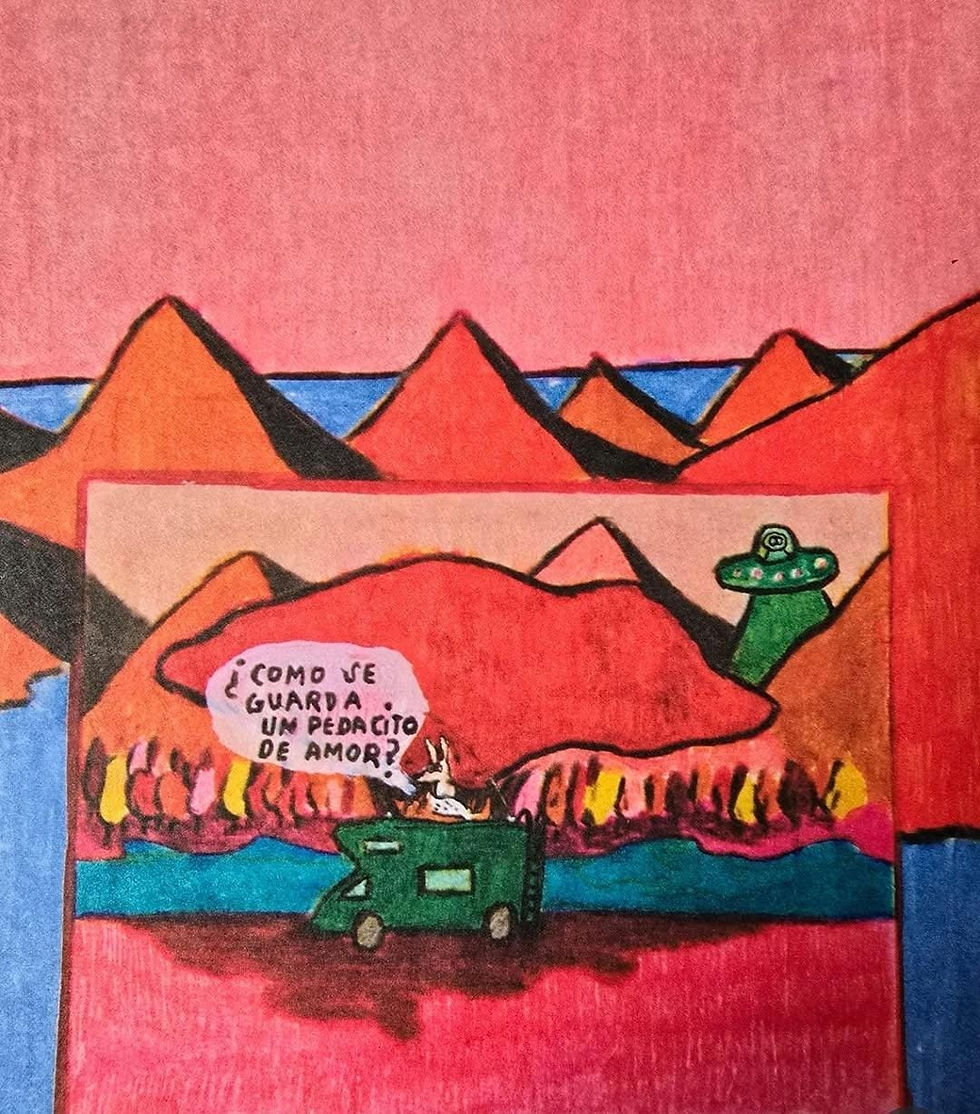

No es que ya nadie lea, sino que a veces leen de forma distinta el mundo, y nosotros no queremos acompañarlos en ese recorrido. Esto no va de libros, sino de personas. Incluso cuando no leen, sigue existiendo un lenguaje que se construye desde el otro lado de las palabras. Pienso en un álbum ilustrado que me gusta muchísimo, El zorro Chuleta y el hilo de chicle. Al final hay una pequeña viñeta en donde un conejo pregunta al zorro: ¿cómo se guarda un pedacito de amor? y eso es lo que yo pienso todos los días, desde ese 7 y 8 de julio: ¿cómo guardo ese pedacito de amor profesional y humano? No lo sé. Definitivamente para mí el vínculo siempre estará primero, y todo lo leído mucho después.

Gracias a todas, todos y todes los que compartieron, estuvieron y participaron.

Libros, juegos, exploraciones

En esta galería se reúnen una serie de libros, canciones, videojuegos, revistas, fanzines, que formaron parte de la conversación durante los días 7 y 8 de julio. Como verán, hay libros de mucha relevancia, como otros de menor presencia. Y esta era una de las intenciones de las jornadas, dar cabida a distintas voces, realmente sin ninguna etiqueta editorial o comercial.

Lista musical de los inscritos

En un ejercicio colectivo, las personas que se inscribían a las jornadas, recomendaban una canción. Aquí les dejo la lista, por si logran descubrir alguna nueva canción que les interese.

Esta carpeta contiene las fotos de las jornadas hechas por Eyad Mahmoud y Alma Hidalgo. Y en prensa, compartimos algunos artículos o crónicas que hicieron al evento.

Cuando nadie los ve es un ejercicio documental de Maya G. Mori con música de Marc Ayala Dalmau. Para la realización de este vídeo usó la mirada de jóvenes de Nicaragua, Colombia y España: Adry, Irene, Noel, Hamilton, Keith, Laura, Valeria, Juan Felipe, Eva Juliana, Jean Piher, Mariana, Álvaro, Amelia, Candela, Elsa, Luna, Malcolm, Sara, Soukayna, Borja, Irene, Isa, Jessi, Lara, Lucía, Sara, Sara A., Ariel, Gabriela, Nico, Tomás, Leire, Mark, Alfonso, Cecilia, Cris, Darío, Elena, Itsasne, Lucía (Muba), María, Raquel, Sara, Sara J., Vicky, Heiner, Anthony, Carol, Danislao, Efrenia, Luis Alfonso, Claudia, Naiara, Mary Cruz, Roberto, Paloma, Adahara, Marina, Halima, Juan Diego, Edwin, Zharick, Sandry, Génesis, Valentina, Sidrad, Humberto, Adriangel, Mariana, Taliana, Jose, Deiver, Berenys, Luis Mateo, Darío.

El vídeo de la noche en la playa es un ejercicio documental de la noche del primer día de la jornada, con imáges de Eyad Mahmoud y editado por Freddy Gonçalves. La música es de Jaime Yáñez. Participan en el vídeo: Alejandro, Iván, Mercedes, Sara, David, Chema, Silvia, Eva, Alan, Elena, Mario, Enerolis, Lucía, Dani, Manuel, Luis, Jaime, Eyad, Marcelo y Freddy.

Gracias a la librería El bosque de la maga colibrí que nos colaboró con el espacio y algunos de los libros.